授業紹介「生活科教育法」

皆さん、こんにちは。教育学科3年のノスタルジーです。今回は、武山朋子先生(初等教育学科ご所属)の「生活科教育法」ついて紹介します。

「生活科教育法」では、「授業づくり」を通して、実践的な指導の在り方や、指導と評価の関連性やその重要性について学びます。学校で行われている実践から、教師の手立てや指導を学ぶこともあります。

今回は、模擬授業について紹介したいと思います。

模擬授業は3人1組のグループで行いました。取り上げる単元は「なつとなかよし」になったので、夏に関する「材」を選んで授業をつくりました。「材」とは、教材になる前の素材のことで、授業づくりで使用されている用語です。「材」を決めるときには、中心となるテーマから連想される言葉やアイディアを線で結んで広げていく、「ウェビングマップ」という思考整理法を使います。そうすると、「材」それぞれにどのような可能性があるか分かるので取り上げる「材」を決めやすく、その後の展開もしやすくなります。私たちのグループは「材」を水に決め、植物を使った色水の授業を行うことになりました。「材」が決まったら、単元計画と本時案(本時の学習指導案)の作成に入ります。この部分に多くの時間が使い、ただ計画を立てるだけではなく、実際に自分たちで授業をやってみることができました。私たちのグループも実際に色水を作ってみることで、水の量やしっかりと色が出る植物などが分かったり、児童が活動しやすくするための教員の動きを試したりすることができました。

実際に作った色水

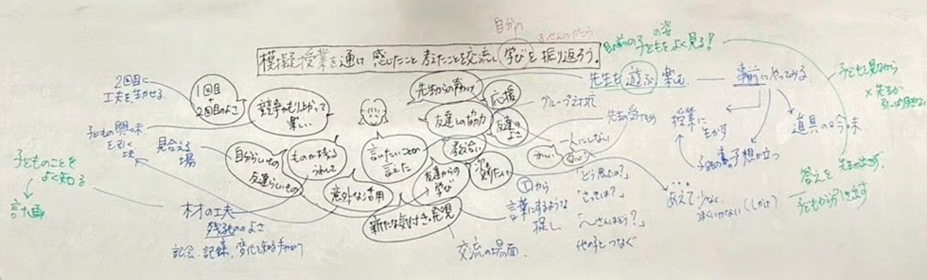

模擬授業を終えた後には、全員で振り返りをします。各グループの良かった点と改善点を聞いて意見を出し合ったり、全体で共通する課題を探し、その場にいる全員で解決したりします。模擬授業を行って終わりではなく、模擬授業から得た学びを次に繋げていくことができます。

全体共有時のホワイトボード

以上、「生活科教育法」の紹介でした。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【教育学部教育学科】