建学の精神実践講座 学部4年生の芸術鑑賞

本学では、例年、学部4年生を対象に「建学の精神実践講座」として、芸術鑑賞を行っています。今年度は、2025年12月に、東京文化会館にて東京バレエ団の公演「くるみ割り人形」を鑑賞しました。「くるみ割り人形」は、クリスマスシーズンの定番です。舞台上では、鍛え抜かれたバレエダンサーの身体と高度な技が光りました。その華やかな踊りを支えるオーケストラピットからは、チェレスタやハープをはじめとする楽器が奏でら...

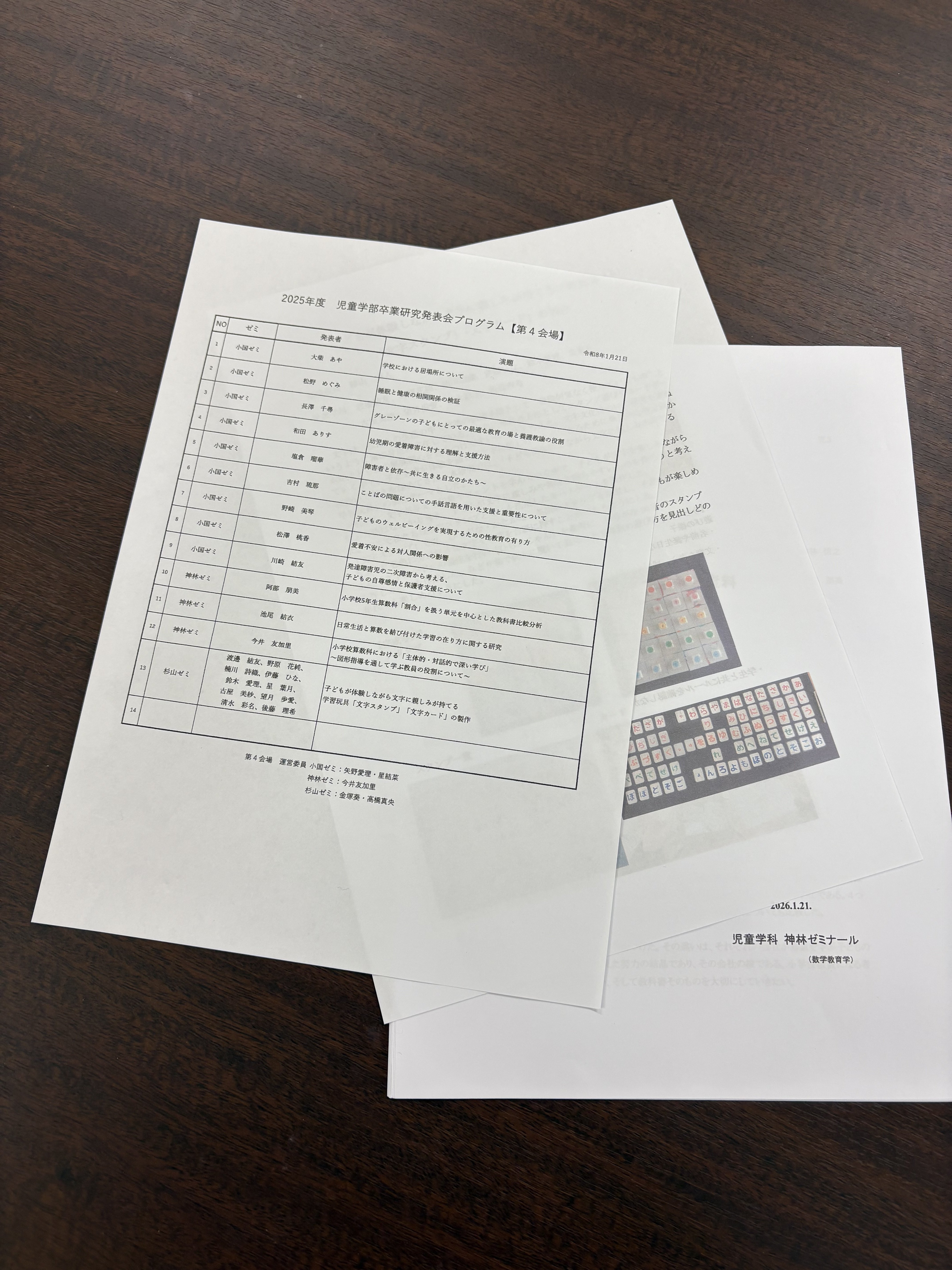

令和7年度 卒業研究発表会

2026年1月21日に、卒業研究発表会が行われました。この卒業研究発表会は、児童学部として開催され、児童学科と子ども心理学科のゼミが7つの会場に分かれて発表します。各会場には、両学科のゼミが混在しており、他学科の研究発表を聞くことができる貴重な1日です。今年度の子ども心理学科の発表は、制作発表1名、論文形式での発表48名でした。3~4年生がゼミ所属となり、様々な研究活動を行いますが、その学びの集大...

OG講演:心理職として働くということ ― OGが語る現場と進路 ―

1年生対象の建学の精神実践講座①(11/12)、3年生対象の建学の精神実践講座③(10/28)の学科企画としてOG講演が行われました。1年生対象の講座では、栃木県の児童相談所で心理職として働く金田奈那子さん(R3年度卒)、本学大学院児童学研究科1年生の太田侑杏さん(R6年度卒)のお二人にご講演いただきました。金田さんからは、実際の仕事内容、心理職を目指した動機等について、太田さんからは、2年生以降...

子どもの学びを支える新しい環境

子ども心理学科では、心理学の理論と方法をもとに、乳幼児期から青年期までの子どものこころと行動を理解し、その成長を支えられる専門性を養っています。子どもの発達に応じた諸問題への支援方法を学ぶ系統的なカリキュラムや、心理療法・心理検査・カウンセリングなどの実習を通して、多様な場面に対応できる力を身につけていきます。また、公認心理師に対応したカリキュラムや、認定心理士・准学校心理士などの資格取得にもつな...

子ども心理学科の就職活動サポート

子ども心理学科では、学生一人ひとりが自分らしい進路を選び、安心して就職活動に取り組めるようサポートしています。年間を通じて、就職センターと連携しながら多様な支援プログラムを実施していますので、そうした取り組みの一部をご紹介します。8月には2日間にわたって、学内合同企業セミナーを開催しました。複数の企業の担当者から直接話を聞くことができ、業界や仕事内容について理解を深める貴重な機会となりました。続く...

ゼミナール紹介「臨床心理学ゼミナール」

「臨床心理学ゼミナール(宮田周平ゼミ)」では、臨床心理学に関連するテーマを各自で設定し発表を行い、毎回ゼミ生全員で議論しています。各学年の最近のゼミの様子を報告します。現在、3年生は自分の興味がある論文(先行研究)の内容を発表して話し合いをしています。発表者にとっては、自分の研究テーマについて知識が得られる機会となります。他のゼミ生にとっては、自分が知らないテーマについての知識が得られる機会となり...

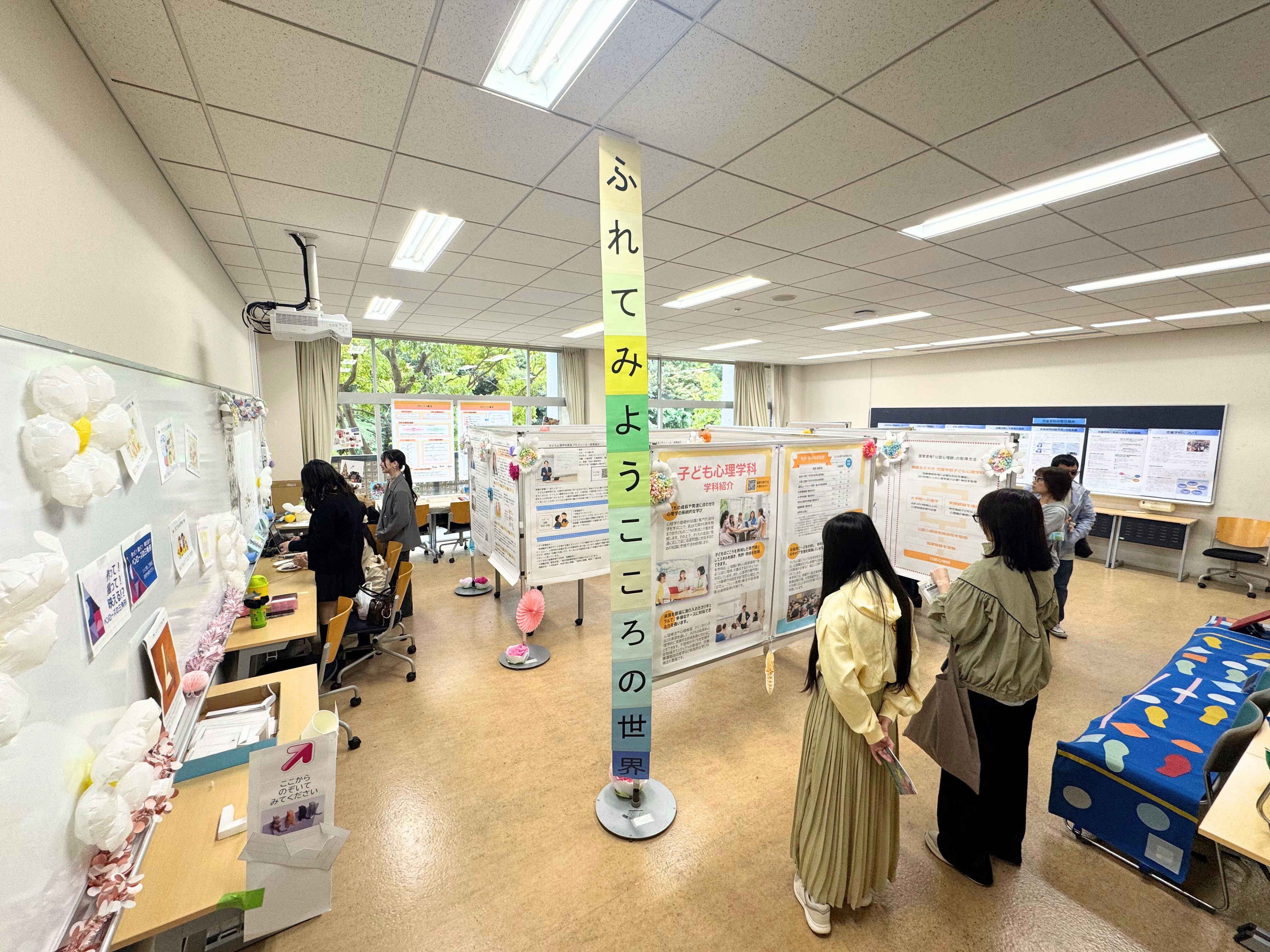

第31回みどり祭 子ども心理学科 学科展

2025年11月1日(土)・2日(日)の2日間、鎌倉女子大学学園祭「みどり祭」が開催されました。今年のテーマは「31高(サイコー)に楽しいみどりサイ」。第31回の開催を祝うとともに、公式キャラクター「みどりサイ」と「最高」を掛け合わせた、にぎやかで楽しいテーマとなりました。子ども心理学科では、「ふれてみよう"こころ"の世界」というテーマのもと、学科展を実施しました。目に見えず、かたちのない"こころ...

子どもとメディア環境について考える

現代の子どもたちは、生まれたときからスマートフォンやタブレットなどのデジタル機器に囲まれた環境で育っています。テレビやゲームだけでなく、インターネット動画やSNSなど、多様なメディアが日常に溶け込んでおり、子どもとメディアの関わり方は年々複雑化しています。子どもにとってメディアは、楽しみや学びの手段である一方、使い方を誤ると生活習慣の乱れや心身の発達への影響など、さまざまな課題を引き起こす可能性が...

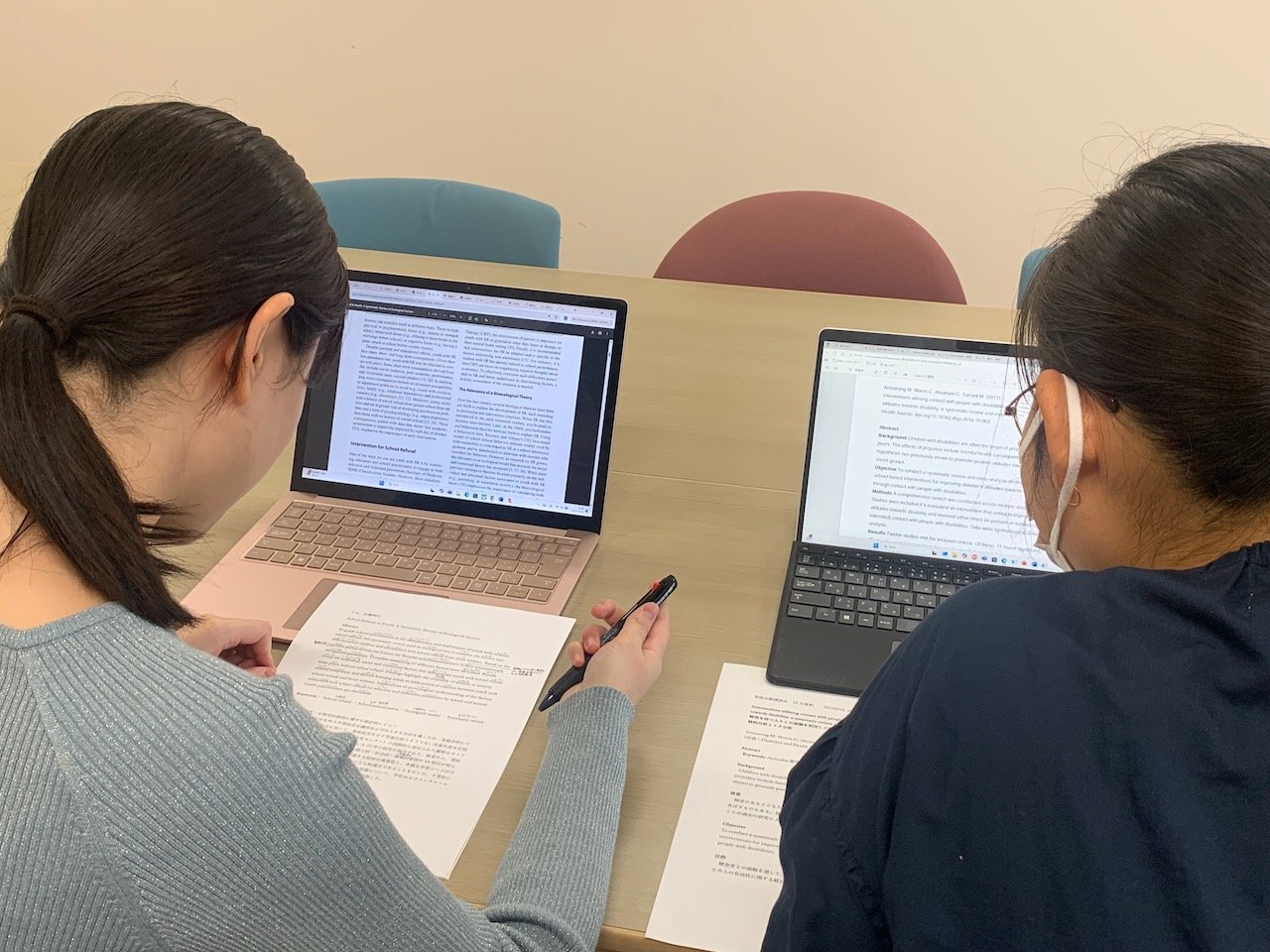

英語文献講読会②

子ども心理学科では、大学院進学支援の一環として、英語文献講読会を月に2回のペースで開催しています。英語の基礎的な文法や構文などを学ぶ回を吉岡准教授が、大学院入試対策として専門的な英文読解や面接対策などを行う回を辻田講師、望月講師が担当しています。子ども心理学科に限らず様々な学科の学生が参加しており、学年も2年生から4年生までと多岐に渡ります。学科や学年の垣根を超えて、各々の英語能力を向上させるため...

建学の精神実践講座①「鎌倉史跡めぐり」

10月18日(土)、子ども心理学科1年生は必修科目「建学の精神実践講座①」として鎌倉史跡めぐりを行いました。朝、鎌倉駅からバスで10分ほどの場所にある二階堂学舎に集合しました。本学園創立50周年を記念して建てられた二階堂学舎のホールにて、教育学部教育学科の市川道伸准教授が鎌倉の地理・歴史、そして史跡をめぐる際のポイントを丁寧にご説明してくださいました。その後グループに分かれて、それぞれ3か所以上の...