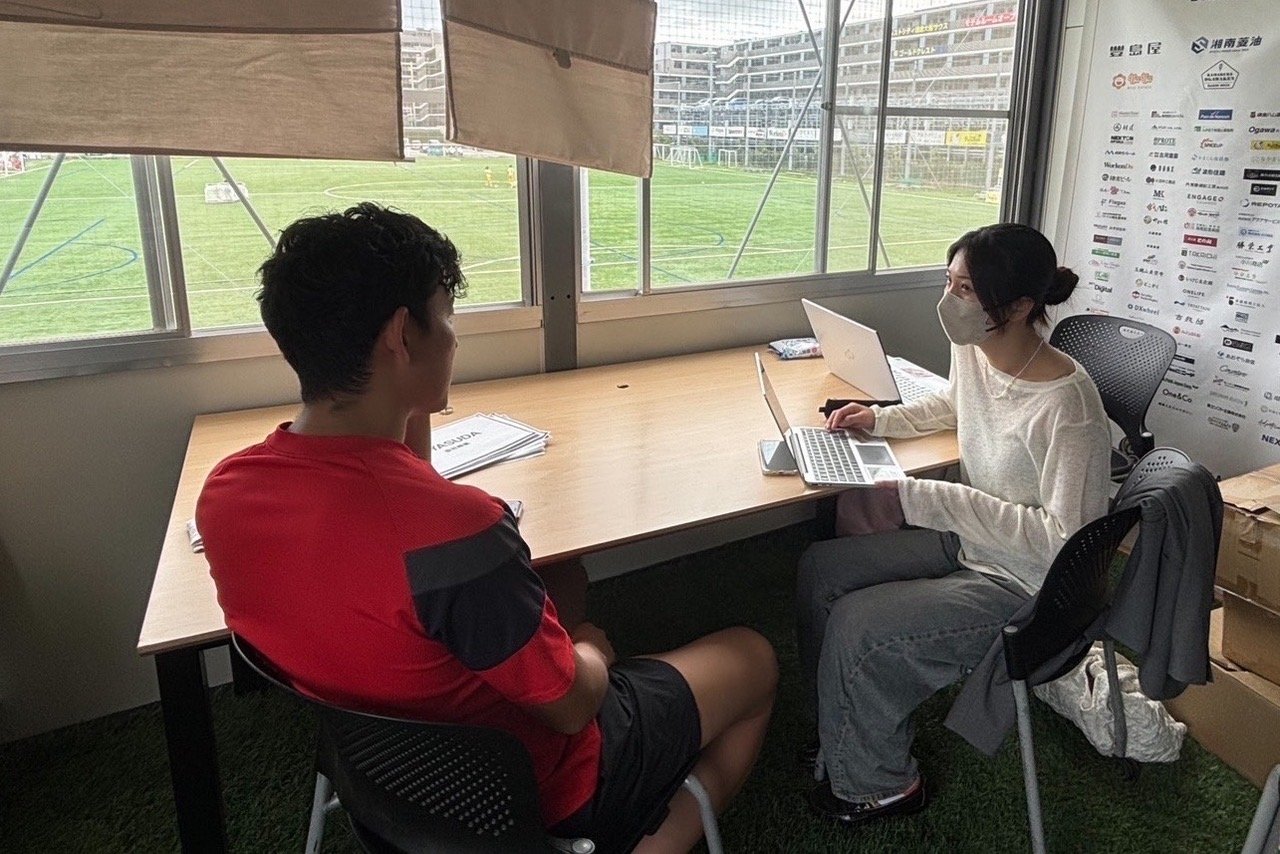

「生態機能調節学ゼミナール」が鎌倉インターナショナルFCの選手へ、パフォーマンスを支える「補食」を提案しました!

私たち管理栄養学科「生態機能調節学ゼミナール(影山晴秋教授)」の4年生2名は、地元・鎌倉を拠点に活動する社会人サッカーチーム「鎌倉インターナショナルFC」の選手を対象に、栄養面からパフォーマンスを支えるためのヒアリングと補食の提案を行いました。補食とは、練習や試合の前後、または合間にとる軽食のことで、けがの予防や筋肉の疲労回復、コンディションの維持に役立ちます。今回の取り組みでは、補食を通して、選...

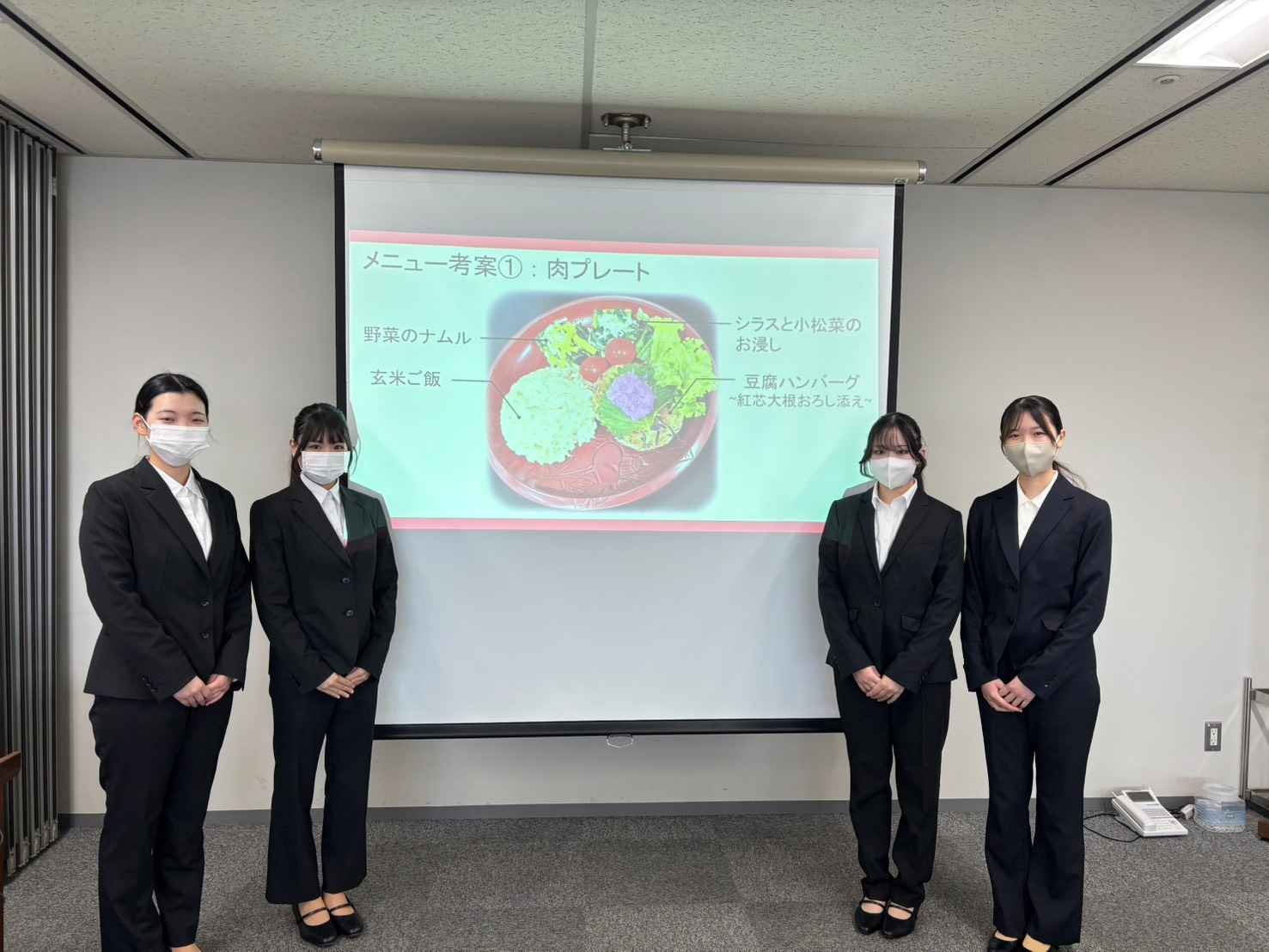

今年度も「臨床医学と産学ゼミナール」が神奈川産学チャレンジプログラムで優秀賞を受賞しました。

私たち管理栄養学科3年「臨床医学と産学ゼミナール(重松絵理奈講師)」は、「第21回神奈川産学チャレンジプログラム」に参加しました。このプログラムでは、参加企業36社が提示したテーマ中から一つを選び、課題解決に向けた提案を行います。私たちは株式会社山田再生系債権回収総合事務所の「鎌倉市を地元企業の力で豊かにするための施策」をテーマとして選択し、研究成果をレポートにまとめ、企業に対してプレゼンテーショ...

令和7年度管理栄養学科卒業研究発表会

令和7年度の卒業研究発表会が行われました。今年度は昨年度を上回る演題数となり、バラエティに富んだ様々な内容が発表されました。【卒業研究発表会が始まります】 発表会には4年生と3年生の全員が参加しています。発表者である4年生は、発表する前に緊張していた学生も、自らの力でこの舞台を乗り越えて、自己効力感を大きく向上させることができた様子でした。3年生は、普段の講義よりも専門性が高い内容であるため、真剣...

「食品衛生学ゼミナール」が「かながわ食の安全・安心ラボ」で手洗いの助言を行いました。

管理栄養学科「食品衛生学ゼミナール(山本詩織講師)」の3・4年生が、鎌倉女子大学のみどり祭で出展された「かながわ食の安全・安心ラボ」で、神奈川県職員の方々と共に来場いただいた皆様に向けて正しい手洗いのアドバイスを行いました。「かながわ食の安全・安心ラボ」では正しい手洗い体験として、汚れに見立てたローションを手に塗った後に手洗いを行い、どこに・どのくらい汚れが残っているかを目で見て確認することができ...

みどり祭が開催されました!

2025年11月1~2日に、鎌倉女子大学の学園祭「みどり祭」が開催されました。本年度も管理栄養学科では学科展を開催し、毎年好評である体験型栄養食育システム「食育SATシステム」と骨密度測定を来場者の皆さまに体験していただきました!食育SATシステムは、食事一食分を想定して食品サンプルを選び、専用の機械の上にのせることで栄養バランスが表示されるシステムです。通常の食事を想定して選んだ結果、栄養バラン...

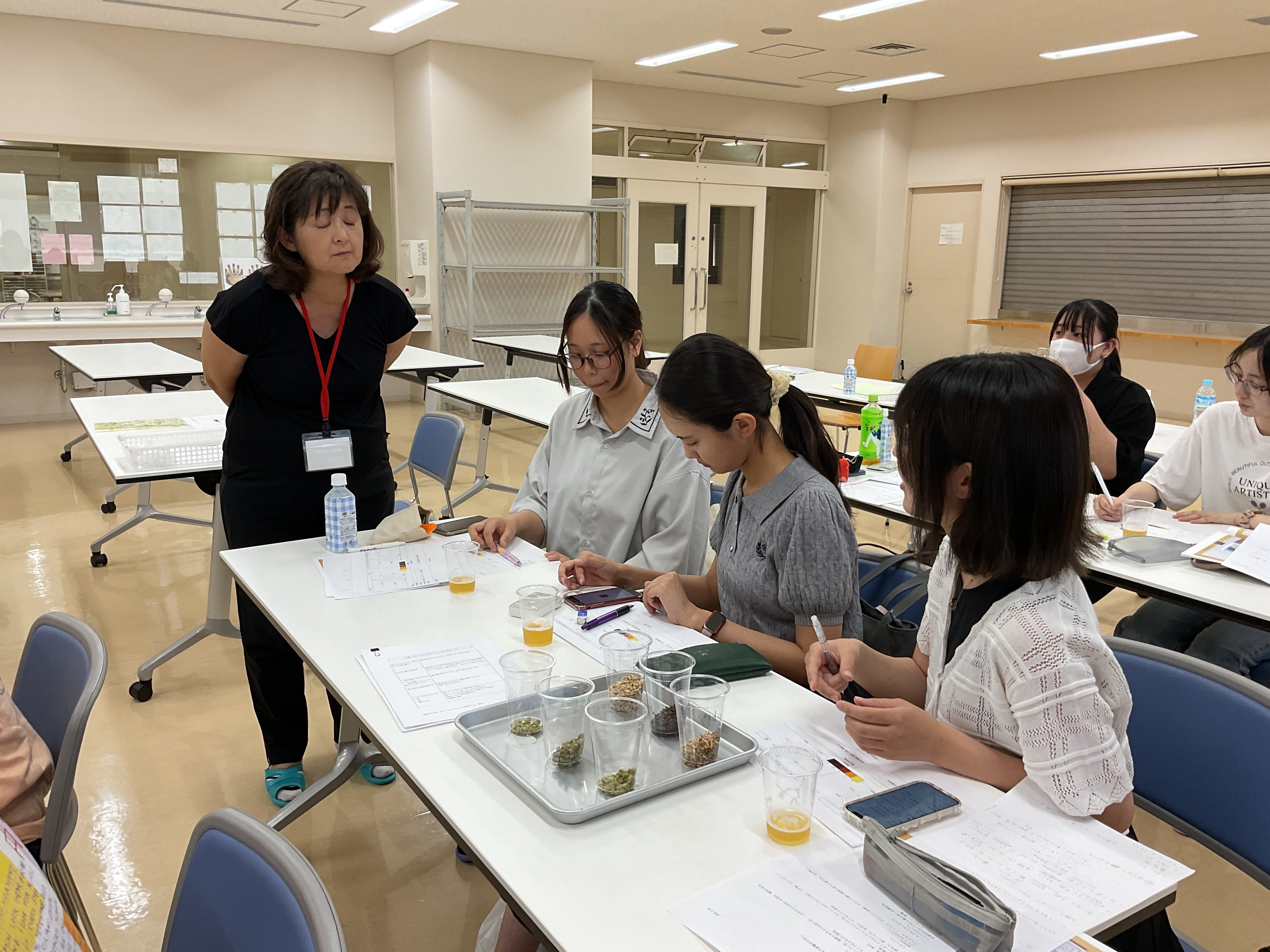

鎌倉女子大学・鎌倉ビール醸造共同企画ビール第3弾の作製とお披露目 (その2:仕込み開始の立会いからお披露目まで)

前回に引き続き、鎌倉ビール醸造株式会社(以下、鎌倉ビール)と共同で開発したオリジナルビールについて、その概要をお話しします。第3回ミーティングから待つこと約三週間、商品の最終コンセプトとそれに基づくレシピ、醸造スケジュールが決定したとの連絡が入りました。【仕込み開始(8月28日)】当日9時、参加メンバーは鎌倉ビール名越坂ブルワリーハウスに集合しました。学生も麦芽の粉砕やタンクへの麦芽の投入も体験さ...

鎌倉女子大学・鎌倉ビール醸造共同企画ビール第3弾の作製とお披露目 (その1:プロジェクト始動からコンセプト決定まで)

管理栄養学科分子生物学ゼミナール(石井健士 准教授)と分子遺伝学ゼミナール(山田貴富 准教授)では2023年度より鎌倉ビール醸造株式会社(以下、鎌倉ビール)と共同でオリジナルビールの開発を進めてきました。今年度も引き続きコラボレーションを行い、完成したビールは10月4~5日に鎌倉市役所で行われた『オクトーバーフェスト鎌倉2025』でお披露目となりました。ここでは2回に分けてその概要をご紹介します。...

「食生活環境ゼミナール」と「臨床栄養研究および実践ゼミナール」が、綾瀬市の親子に向け「食育体験教室」をおこないました。(第2弾)

管理栄養学科「臨床栄養研究および実践ゼミナール(落合由美教授)」「食生活環境ゼミナール(土谷知弓講師)」の3・4年生が、「令和7年度 綾瀬市親子で食育体験教室事業委託」を受け、綾瀬市内の親子を対象とした「食育体験教室」を8月の2日間、綾瀬市保健福祉プラザで開催しました。この活動は全8回予定されており、今回は8月の2回について報告します。(第1弾はこちら)「鎌倉女子大生おすすめ!おいしく学ぼう ワク...

「食品衛生学ゼミナール」の学生が、第46回日本食品微生物学会学術総会で発表をしました。

「食品衛生学ゼミナール(山本詩織講師)」の学生が、2025年9月18~19日にカルッツかわさきで開催された「第46回日本食品微生物学会学術総会」にて研究成果を発表しました。食品衛生学ゼミナールでは食品の安全を守るための研究活動を行っており、今回は国立医薬品食品衛生研究所の先生方と共同で研究した内容をまとめて発表しました。この場をお借りして、ご協力いただきました関係各位に厚く御礼申し上げます。〈発表...

「臨床栄養研究および実践ゼミナール」が学童保育施設で食育活動をおこないました。

管理栄養学科「臨床栄養研究および実践ゼミナール(落合由美教授)」「食生活環境ゼミナール(土谷知弓講師)」の3・4年生が、施設の受託運営を行うシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社との連携のもと、学童保育施設における栄養教育活動を開催しました。この食育活動は、鎌倉市にある学童保育施設の小学生向けに行ったものです。活動した全7施設では1年生が84名、2年生以上が89名、総勢173名の児童に参加して...