学びの風景「初等教育学基礎演習②」~かまくらカルタ大会~

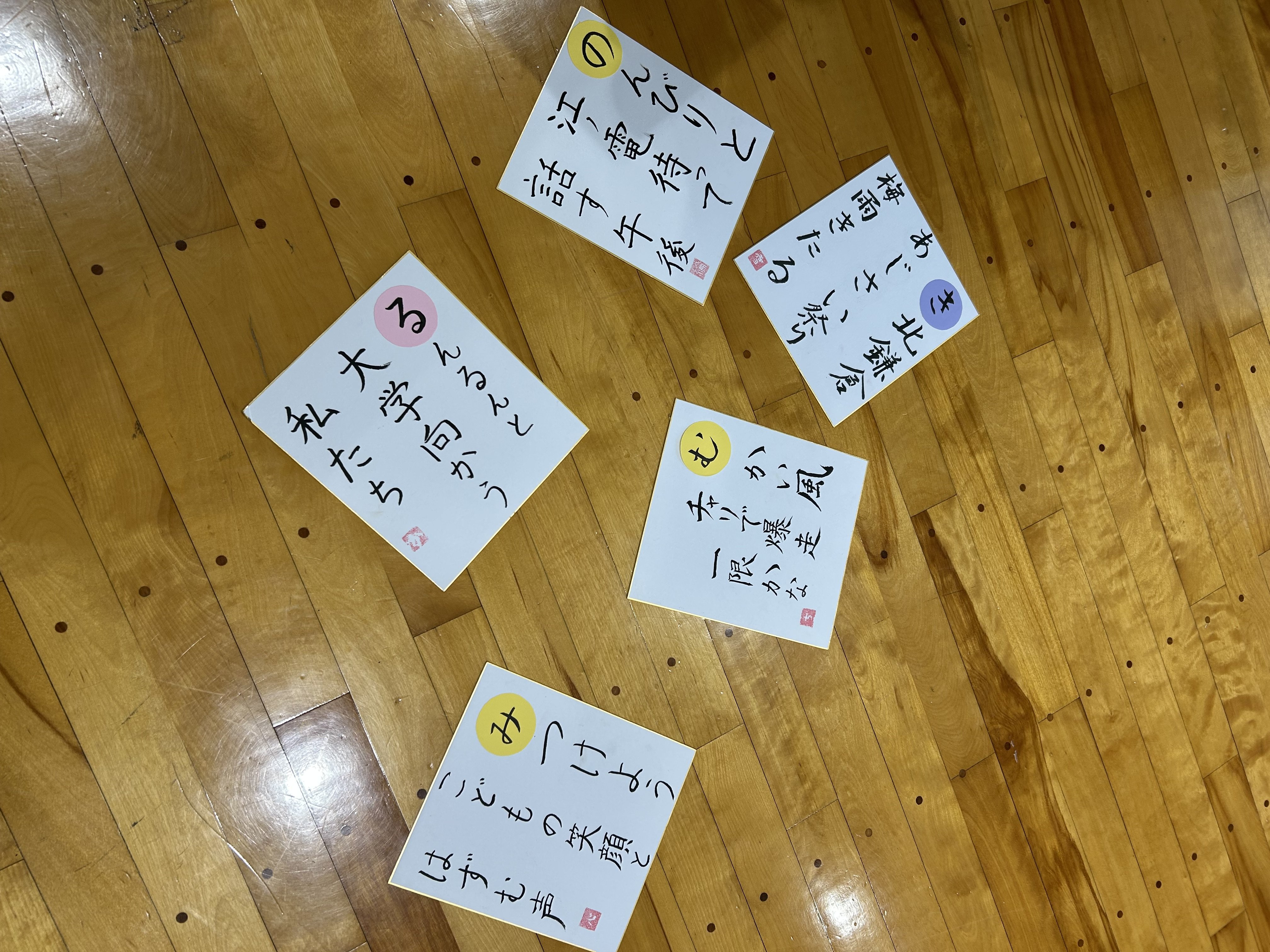

12月17日(水)、初等教育学科1年生の必修授業「初等教育学基礎演習②」において、2科目(書道、子どもと表現)の授業内で作成したオリジナルのカルタを使った「かまくらカルタ大会」を開催しました。このカルタは、「鎌倉女子大学のキャンパスライフ」をテーマに、読み札を「書道」の授業で、絵札を「子どもと表現」の授業で作成したものです。日本語の五十音(あいうえお~わをん)に、濁音(例:が、ざ)、半濁音(例:ぱ...

第31回 みどり祭 ―初等教育学科・専攻科・e-learning courseの魅力発信―

短期大学部 専攻科展 教育実践展~絵本の世界へようこそ~11月1日と2日の二日間、爽やかな秋空に恵まれ、第31回「みどり祭」が開催されました。短期大学部の初等教育学科、専攻科、e-learning courseでは、日々の学びや実践の成果を4つの展示を通して多彩に紹介され、多くの来場者でにぎわいました。一つ目の「初等教育学科展」では、学科の特色や教員紹介に加え、授業での制作物やカレッジゼミの活動...

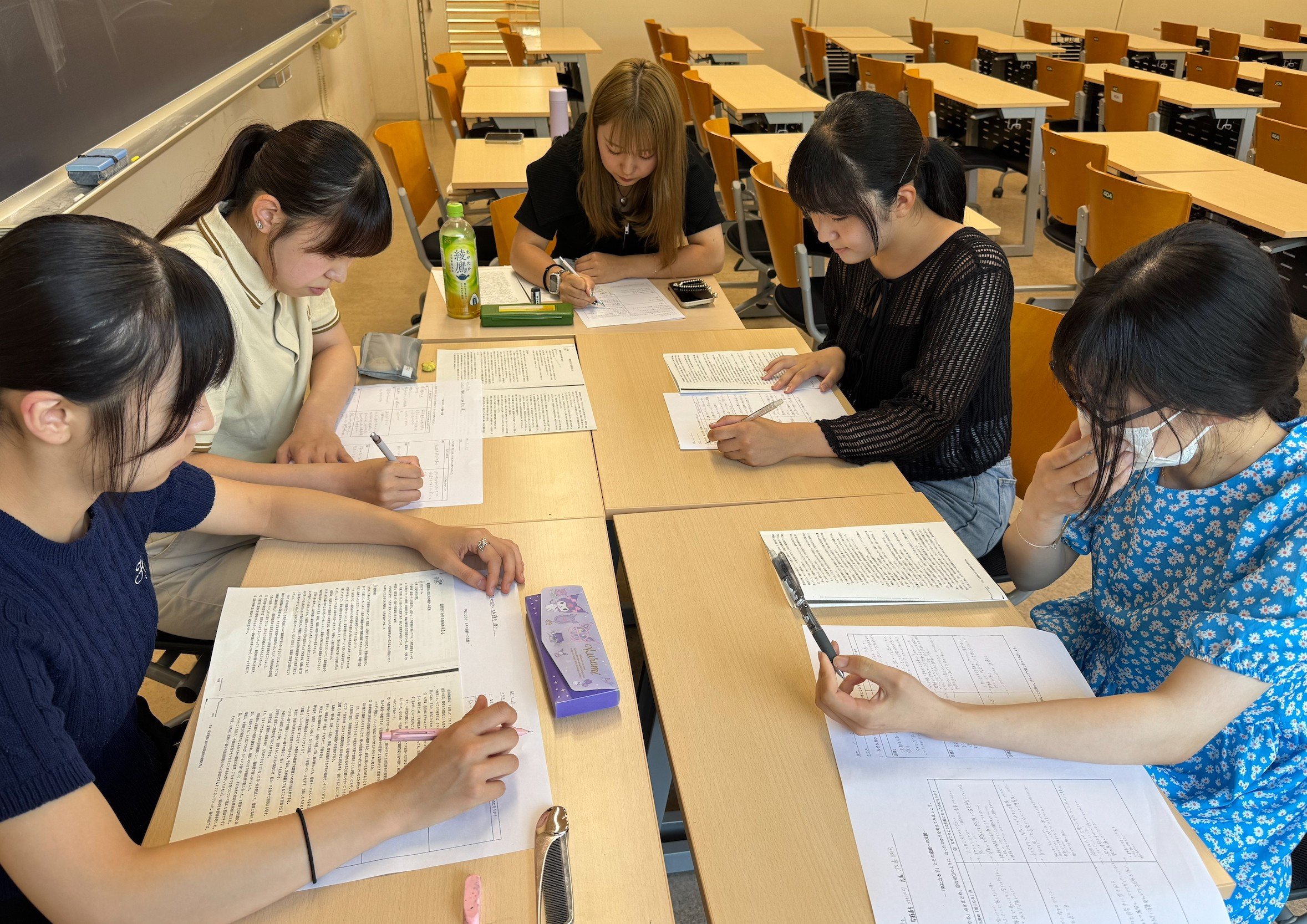

学びの風景「初等教育学基礎演習②」―「キャリア・デザイン:就職活動に向けて」開催!―

いつもはクラスごとで行っている1年生の「初等教育学基礎演習②」ですが、この日(10月15日)は全クラス合同で就職活動に向けての学習をしました。初等教育学科は卒業まで2年という短い期間で、免許や資格取得のための学習を行い、同時に就職活動も行っていかなければなりません。そのため多くの学生が進む就職先や、内定等に至る道筋を、1年生のうちから知る必要があります。1講時の中で「小学校教員採用」「公立幼稚園・...

建学の精神実践講座①―鎌倉史跡めぐりー

秋セメスターの授業が始まり最初の週末9月27日(土)に、初等教育学科1年生を対象とした「鎌倉史跡めぐり」(引率:クラスアドバイザー、講座担当)が実施されました。本講座は、古都鎌倉の歴史と文化を学ぶこと、鎌倉の自然や寺院仏閣を散策しその魅力に触れること、グループ活動を通して協同的な関わりを養うことを目的に毎年実施されている講座です。鎌倉での散策は、3~5名のグループに分かれて行います。そのため、事前...

学びの風景「子どもの理解と援助」-「気になる子」の保育について考える-

本日は、初等教育学科2年生開講の保育士必修科目である「子どもの理解と援助」(小林博子准教授担当)の授業をご紹介します。この授業では、一人一人の子どもを深く理解するために、発達的な見方と子どもを取りまく環境との関係を理解し、子どもの育ちをサポートする上での基本的な考え方やスキルを習得します。そして、子どもと家庭に具体的にどのような援助をすればよいかまでを考察していきます。今回は、保育現場でも課題とな...

学びの風景「初等教育学基礎演習①」―フィンランド在住アーティスト島塚絵里さんの特別講演―

初夏の香りがし始めた6月4日。1年生の初等教育学基礎演習①ピアッツァの授業に、北欧フィンランドから特別講師として、島塚絵里さんがお話をしに来てくださいました。島塚さんは、テキスタイルデザイナーとしても文筆家としても、そして、近年では絵本作家としてもワールドワイドに大活躍をしている大変人気のあるアーティストです。今回、ご縁があって、1年生のために、とても多忙で貴重な来日時間の合間をぬって、来校してく...

青空の下で、「ランチ・ピアッツァ☆」(1年生の初等教育学基礎演習①より)

素晴らしい青空に恵まれた5月7日水曜日。1年生の初等教育学基礎演習①の授業で「ランチピアッツァ☆」を開催しました。(グリーンスクエアにレジャーシートを敷いて) 初等教育学基礎演習の「ピアッツァ」は、イタリア語で「広場」を意味する言葉であり、短期大学部がとても大切にしているキーワードです。短大生ピアッツァでは、学生達のさまざまな出会いの広場であると同時に、彼女達のニーズにあった情報発信&収集...

『専攻科ランチピァッツア』が行われました♪

4月25日(金)、専攻科生が大学のキャンパス内にあるグリーンスクエアに集合し、今年度も「ランチピァッツア(授業『専攻科基礎演習』の一環として)」を開催しました。それぞれ、いつもより早起きして準備してきたという手作りのお弁当を持参し(中には、お母様にお願いしたという学生も・・・)、レジャーシートを広げスタンバイOK。学級委員の『いただきます』の挨拶と共にピクニックがスタートしました。入学して1か月、...

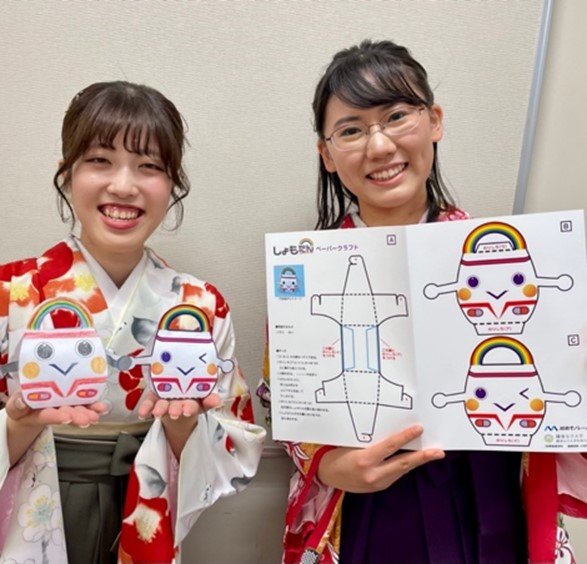

祝卒業、祝入学 〜さようなら、こんにちは〜

春の香りが舞い始めた3月吉日。2年間の学びを終えて、初等教育学科2年生が短期大学部を卒業し、社会へと巣立っていきました。2年間の学びのなかで大切な学友と出逢い、生涯続く友情を育て、「失敗を恐れない、明るい心!」を胸に、幼稚園教諭、保育士、小学校教諭、児童厚生員など、夢の扉を開くためのライセンスを取得して、皆、晴れやかな顔をしていました。 『湘南モノレール×カレッジゼミ(山成ゼミ)のコラボレーション...

「専攻科生が今年も大活躍♪フレッシュマンセミナー(新入生歓迎&学科交流会)」を行いました。

いよいよ、今年度の専攻科の一年がスタートしました。4月7日(月)に、新入生を歓迎するフレッシュマンセミナー(1年・2年・専攻科生の交流会)が開催され、専攻科生が初等教育学科の2年間で学び得た力を十分に発揮し、セミナーを盛り上げてくれました。毎年恒例のこのセミナーは、専攻科生と2年生が1年生の入学を祝福して学科の絆を深める集いとなっています。今年度も、専攻科生が事前に環境作りをし、当日は、2年生、1...