子どもとメディア環境について考える

現代の子どもたちは、生まれたときからスマートフォンやタブレットなどのデジタル機器に囲まれた環境で育っています。テレビやゲームだけでなく、インターネット動画やSNSなど、多様なメディアが日常に溶け込んでおり、子どもとメディアの関わり方は年々複雑化しています。

子どもにとってメディアは、楽しみや学びの手段である一方、使い方を誤ると生活習慣の乱れや心身の発達への影響など、さまざまな課題を引き起こす可能性があります。たとえば、長時間の使用による睡眠不足や、インターネット上の誹謗中傷といったトラブルなどが挙げられます。こうした問題に対して、大人がどのように関わり、支えていくかが重要です。

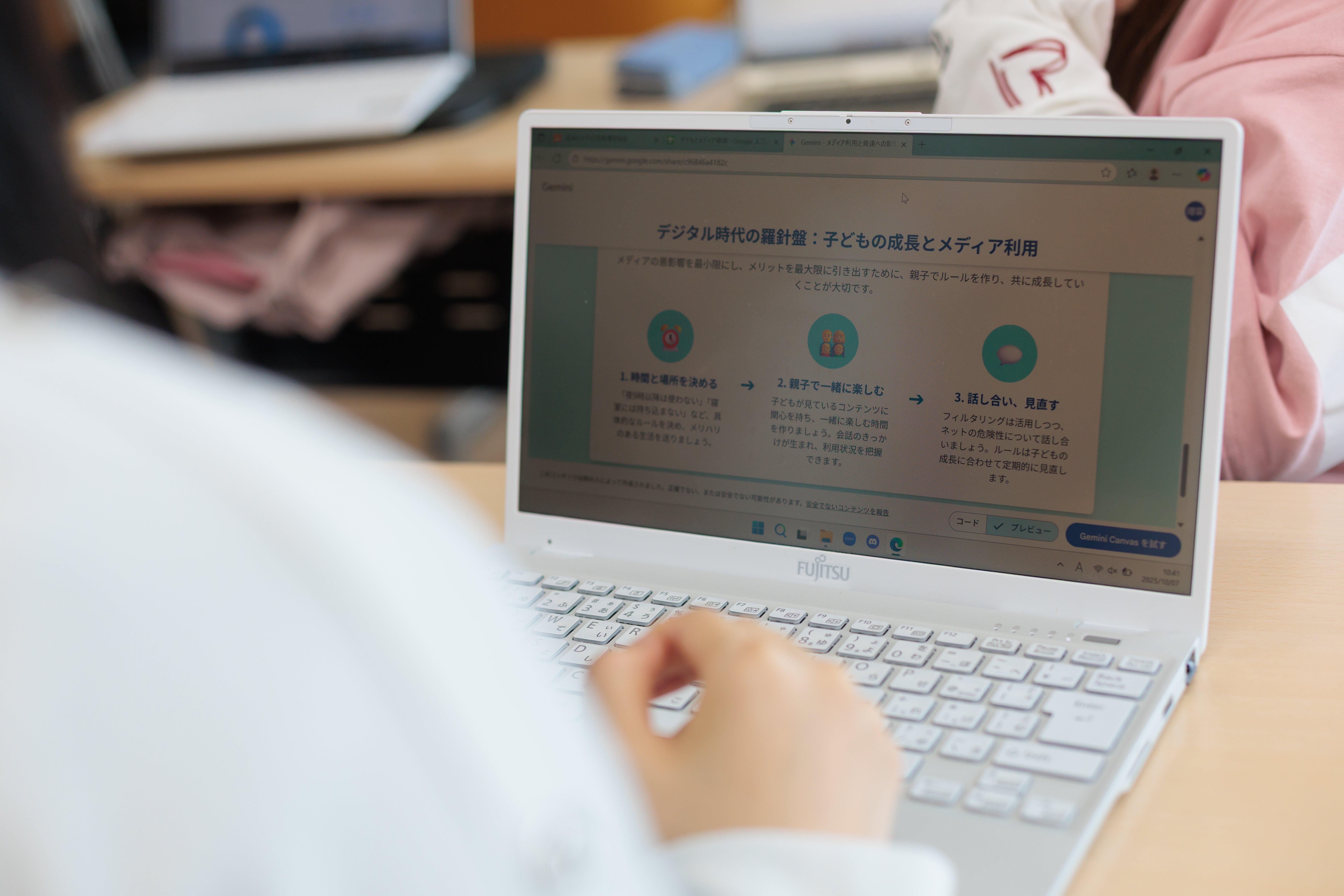

本学の「子どもとメディア環境」の授業では、生成AIを活用して学生自身が最新の情報に基づいたテキストを作成し、それをもとにインフォグラフィック・音声解説・クイズを事前に準備したうえで授業に参加する反転授業の形式を採用しています。授業当日は、こうした準備をふまえてディスカッションから始まり、それぞれの気づきや考察を共有しながら、より深い学びへとつなげていきます。

ディスカッションでは、子どものメディア利用に対する保護者の不安や、家庭でのルールづくりの難しさに注目が集まりました。ある学生は、「フィルタリング機能の認知度は高いにもかかわらず、実際の利用率が低いのは、保護者自身のネットリテラシーに対する不安や、子どもの自主性とのバランスを取ることの難しさが背景にあるのではないか」と分析していました。また、「保護者がまず正しい知識を持ち、それを子どもと共有する姿勢が大切だと感じた」という意見もありました。

一方で、SNS利用に関する意見も多く寄せられました。特に匿名性の高いサービスでは、誹謗中傷やネットいじめのリスクが高まること、さらに長時間の利用が自己肯定感の低下につながる可能性があることに関心が集まりました。「SNSは情報収集や表現の手段として有効な側面もあるが、リスクを理解したうえで正しく使えるよう、家庭や教育現場での継続的な学びが必要だ」との声が印象的でした。

この授業を通して、学生たちは子どもとメディアとの関係を単なるリスクとしてではなく、可能性と課題の両面からとらえる力を身につけています。そして、今後の教育や保育の現場で、子どもたちが安全に、そして主体的にメディアと関われるような環境づくりについて考え続けていくことが期待されます。

【児童学部 子ども心理学科】