学びの風景「子どもの理解と援助」-「気になる子」の保育について考える-

本日は、初等教育学科2年生開講の保育士必修科目である「子どもの理解と援助」(小林博子准教授担当)の授業をご紹介します。

この授業では、一人一人の子どもを深く理解するために、発達的な見方と子どもを取りまく環境との関係を理解し、子どもの育ちをサポートする上での基本的な考え方やスキルを習得します。そして、子どもと家庭に具体的にどのような援助をすればよいかまでを考察していきます。

今回は、保育現場でも課題となっている「気になる子」の保育について皆で考えました。「気になる子」とは、「明確な診断名がないものの発達障害の特性が見られ、保育者にとって日常の保育をする上で困難さがあり特別な支援・配慮を必要としている子ども」として現場で広く使われている概念です。

2022年の文部科学省の調査では、小学校通常学級に在籍する8.8%の子どもが「知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示す」ということが明らかになっていますが、これら全ての子どもに個別または特別な支援が行き届いていない現状があることが報告されています。

就学前の子どもに対する大規模調査は未実施のため研究による差異はみられますが、診断のない「気になる子」は、大多数の園に在籍し、対応は保育者の手に委ねられています。

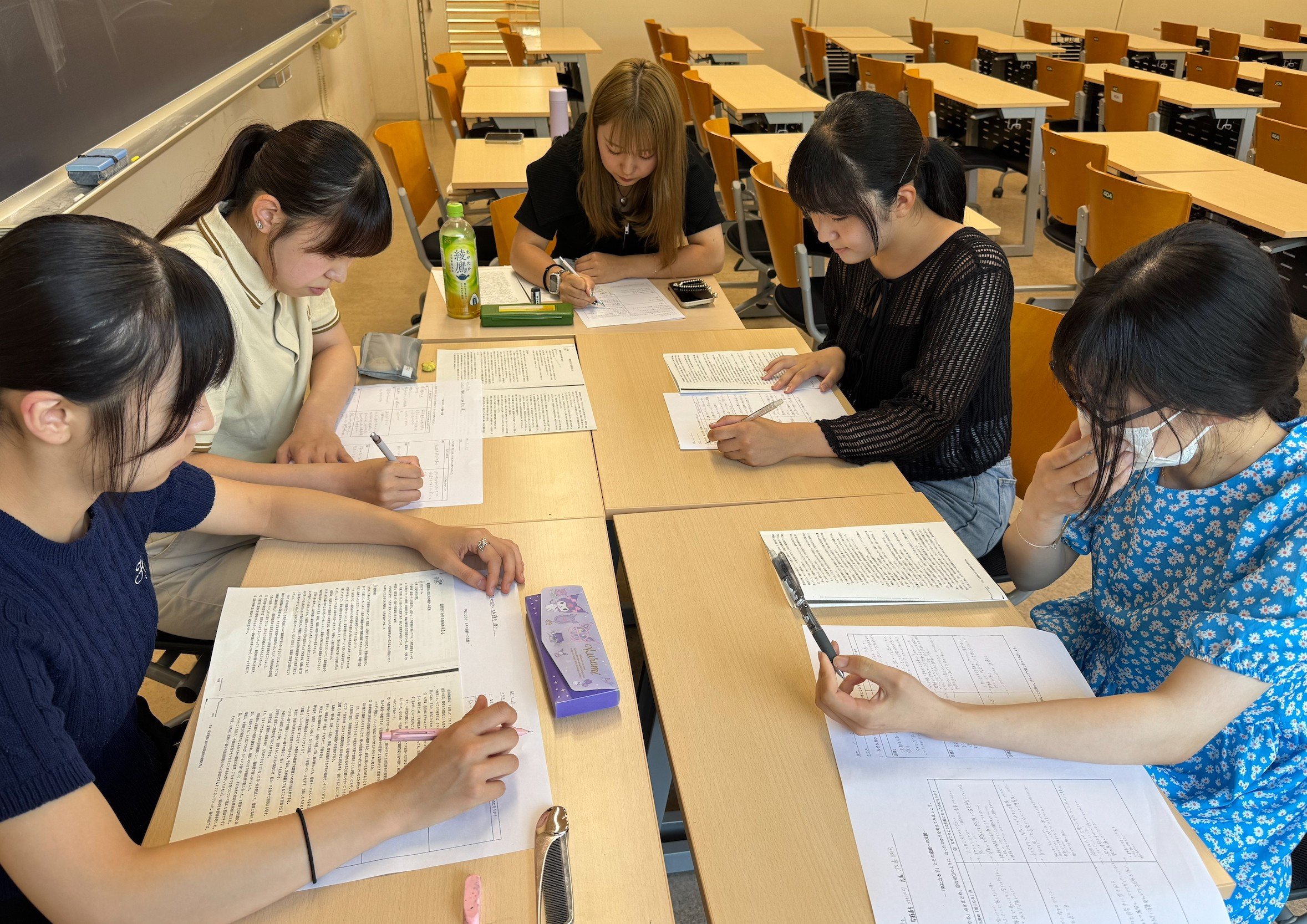

授業では、このような「気になる子」の保育についての事例を読み、皆でディスカッションをしました。

まず、事例のS男くんの「どんな所が『気になる』のか?」、また、「なぜS男くんはそのような言動になっているのか?」、その可能性をいくつも考え、皆で挙げていきました。

そして、S男くんの行動の背景にあるものを考察しながら架空の「アセスメント」をしていきます。

〈事例を真剣に考察する様子〉

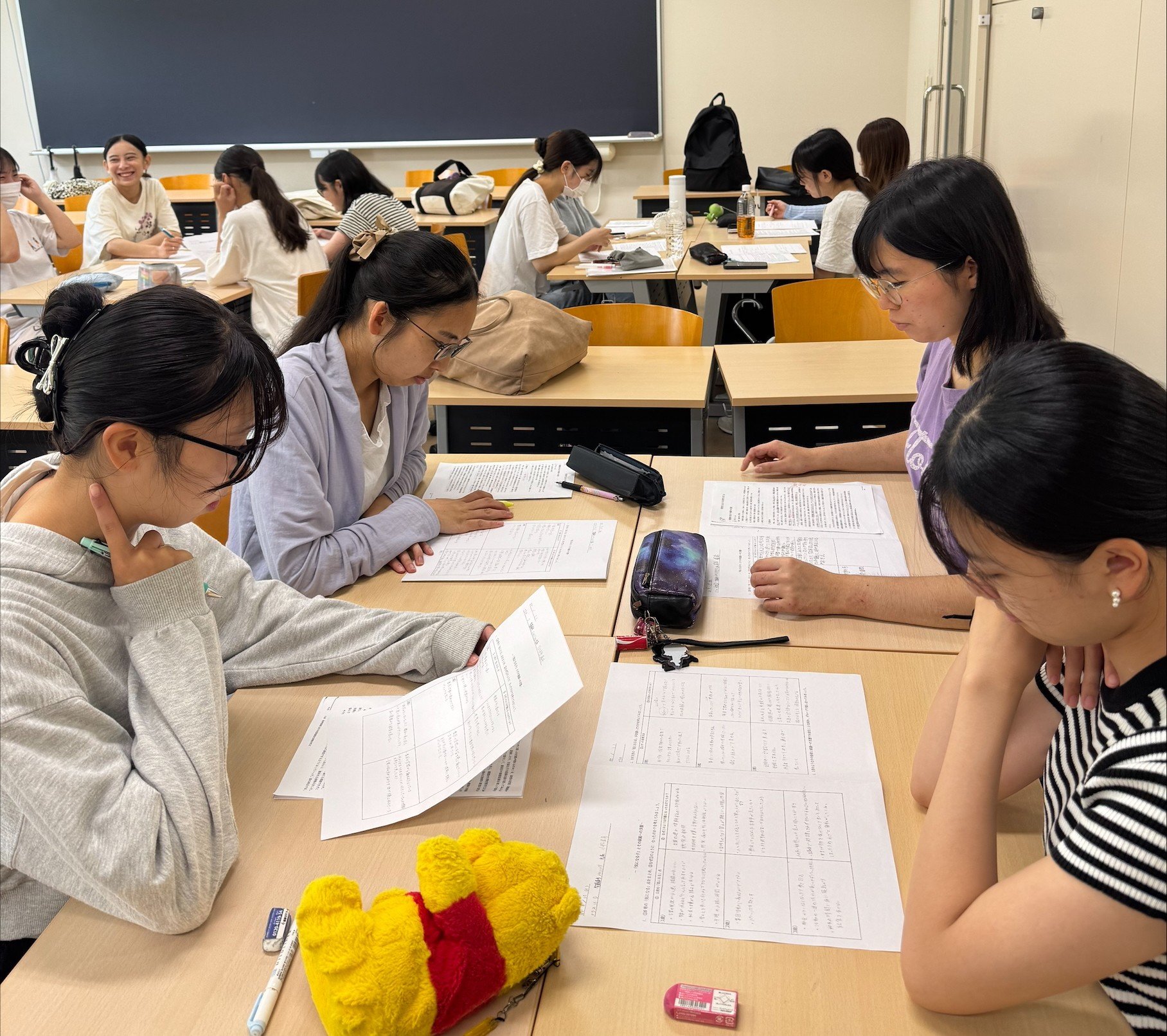

さらに、「S男くんの苦手な面を踏まえた上での保育目標」を立て、その際に「どんな点に気をつけて保育をしていきたいか」「家庭との連携をしていきたいか」までを皆で話し合いました。

〈一人一人の意見を丁寧に聞きながら意見交換を行う様子〉

ディスカッションでは、「実習先で出会った子どもとこの部分がとても似ている」、「現場では大変さもあったが○○といった工夫をしていた」、「先生の対応から○○ということを学んだ」、といった発言が多く出ていました。

初等教育学科では、2年次の春セメスターに多くの学生が4週間の教育実習に行くため、実習から戻ってきた直後の学生が多く、実習先での学びが生かされた、非常に濃い学びとなりました。

実体験を話しながらの会話はとても盛り上がりますね。

〈実習中の学びも踏まえた話に楽しく盛り上がっている様子〉

時には失敗談を踏まえながら、皆で「ああでもない、こうでもない」といった語りが繰り広げられ、とてもよいディスカッションになりました。

授業を行う立場の教員自身も、実習から戻って充実感にあふれるキラキラした目をしている学生の佇まいに刺激を受け、彼女たちに大きな可能性を感じました。

素敵な保育者になれるよう、これからも応援しています!

【短期大学部初等教育学科】