授業紹介「公衆栄養学実習」

3年生秋セメスターになると「公衆栄養学実習」が開講されます。「公衆栄養学」は、普段馴染みのない言葉かもしれませんが、皆さんの健康づくりに大きく関わっている学問です。具体的には、保健所や保健センターで活躍する管理栄養士の仕事を学びます。「公衆栄養学」は、「公衆衛生学(本学科目名「社会・環境と健康」)」の考え方がベースとなります。「公衆」という言葉は「公衆電話」というような使い方をしますが、公衆電話=「みんなの電話」のように「みんなの」という意味を持っています。わかりやすく言い換えると"公衆衛生学"は「みんなの命を衛(まも)る」ための学問、さらに"公衆栄養学"は「食や栄養を通してみんなの健康を衛る」ための学問になります。

「公衆栄養学実習」では、その「公衆栄養学」を実践するために、栄養政策に関わる国の法律や、社会や地域の健康課題から地域住民の疾病予防や健康増進を考えていきます。地域の方々の健康づくりを推進するために、まずは地域診断(地域住民の現状を把握し、課題やニーズを抽出すること [アセスメント])を実施します。

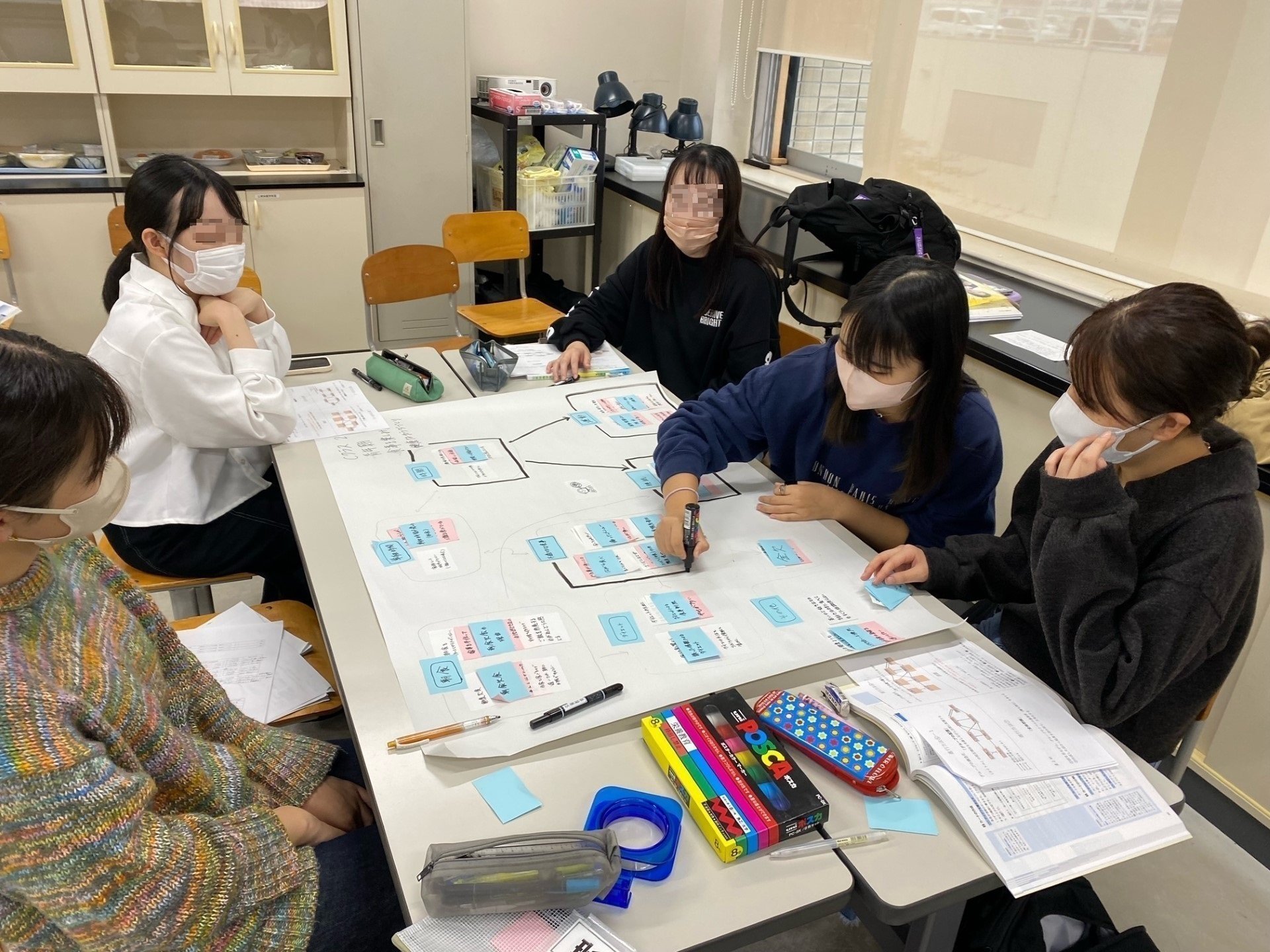

授業の序盤で、この地域診断をKJ法(小集団で思考をまとめる方法)の演習を通して行います。各班で設定した鎌倉市民の集団(子ども~高齢者等)対象の食生活をテーマに、個々人が思い付くアイディアをカードに書き、模造紙上に貼ります。出されたすべてのアイディアは、類似するもの同士でグループ化し、各グループにふさわしいタイトルをつけ、グループの関係性や重要度を構造化していきます。最終的に、その構図から鎌倉市民の課題やニーズを明確化し、その後の公衆栄養活動の具体的な内容を考えていきます。

次期4年生の5~6月には、保健所・保健センターの臨地実習に臨みます。この授業を通じて基礎的な知識やスキルを身に付け、臨地実習に向けた準備をしていきます。

KJ法:ブレーンストーミング(自由な発想で多くのアイディアを出し合う手法)⇒各班で決めた鎌倉市民(子ども~高齢者)を対象に食生活上の課題をカードに下書き、読み上げています。

KJ法:グループの構造化⇒各グループの関係性を考え相互関係を示す記号(⇒、⇔、=等)を記入していきます。

【家政学部 管理栄養学科】