授業紹介「基礎栄養学実験」

最近のメディアでは、朝の連続ドラマで管理栄養士・栄養士が主役として取り上げられ、さらにスポーツ選手を食事面でサポートする管理栄養士の存在が脚光を浴びています。栄養士・管理栄養士の仕事は様々ですが、共通して「論理的に考える力」が必要になります。1年生秋セメスターの「基礎栄養学実験」では実験を通してその習得を目指します。

ここで紹介する種目は、「生活習慣病のなりやすさは遺伝子と生活習慣の両者によって決まる」ことをテーマに、酵母を用いて遺伝子に関する実験をします。酵母はパン作りなどに活躍する微生物ですが、細胞レベルでの色々な現象は人のそれらと似ていて研究に適している点などの長所を持ちます。

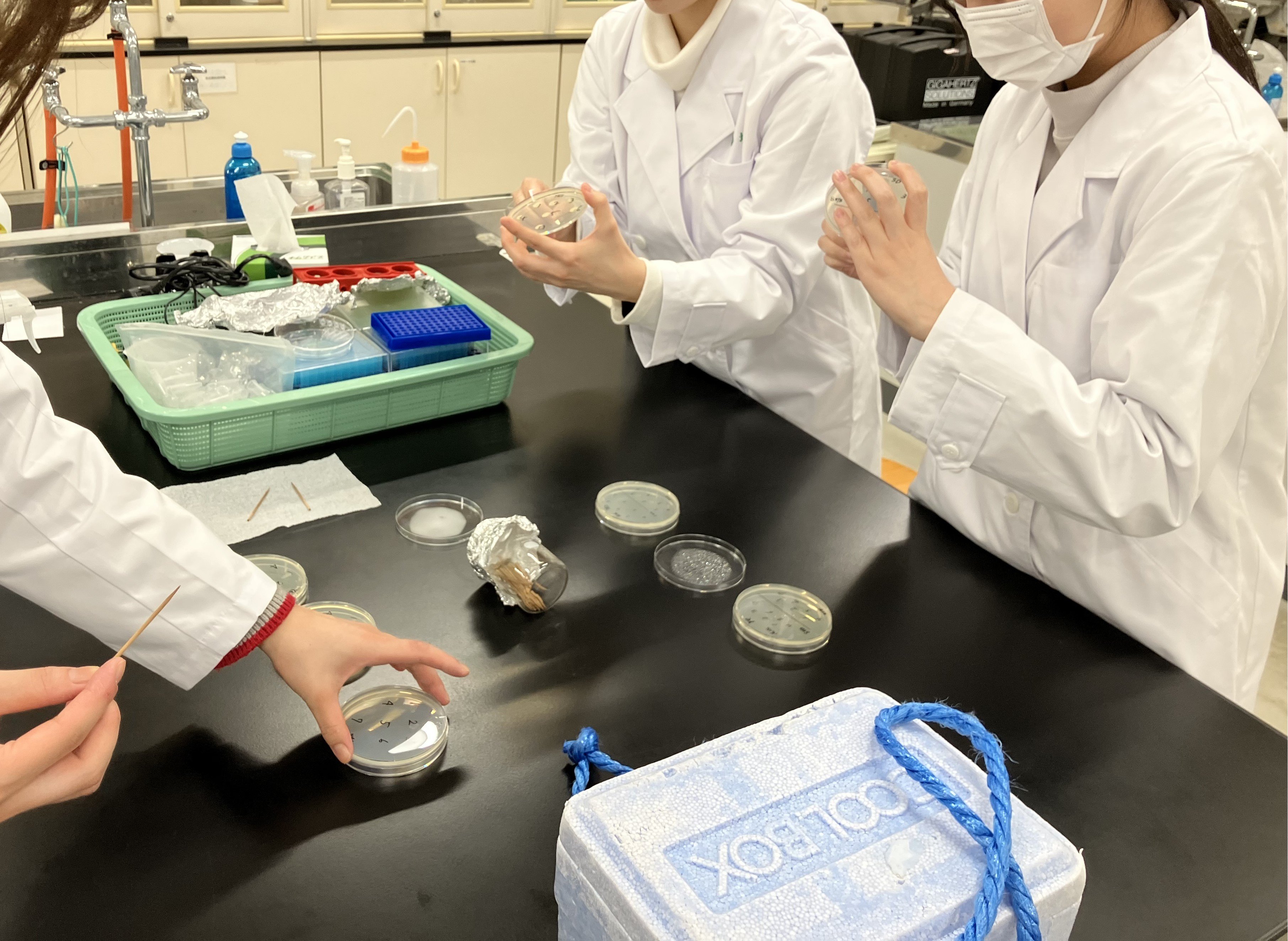

まず栄養素の量が異なる環境で酵母を培養し、細胞の健やかさがどう変わるかを観察します。酵母以外の微生物の混入を防ぐ必要があり、緊張する作業です(写真1)。

(写真1)雑菌混入を避けるため、おしゃべり厳禁、作業時間をできるだけ短く、という緊張感の中、細胞培養の準備中です。

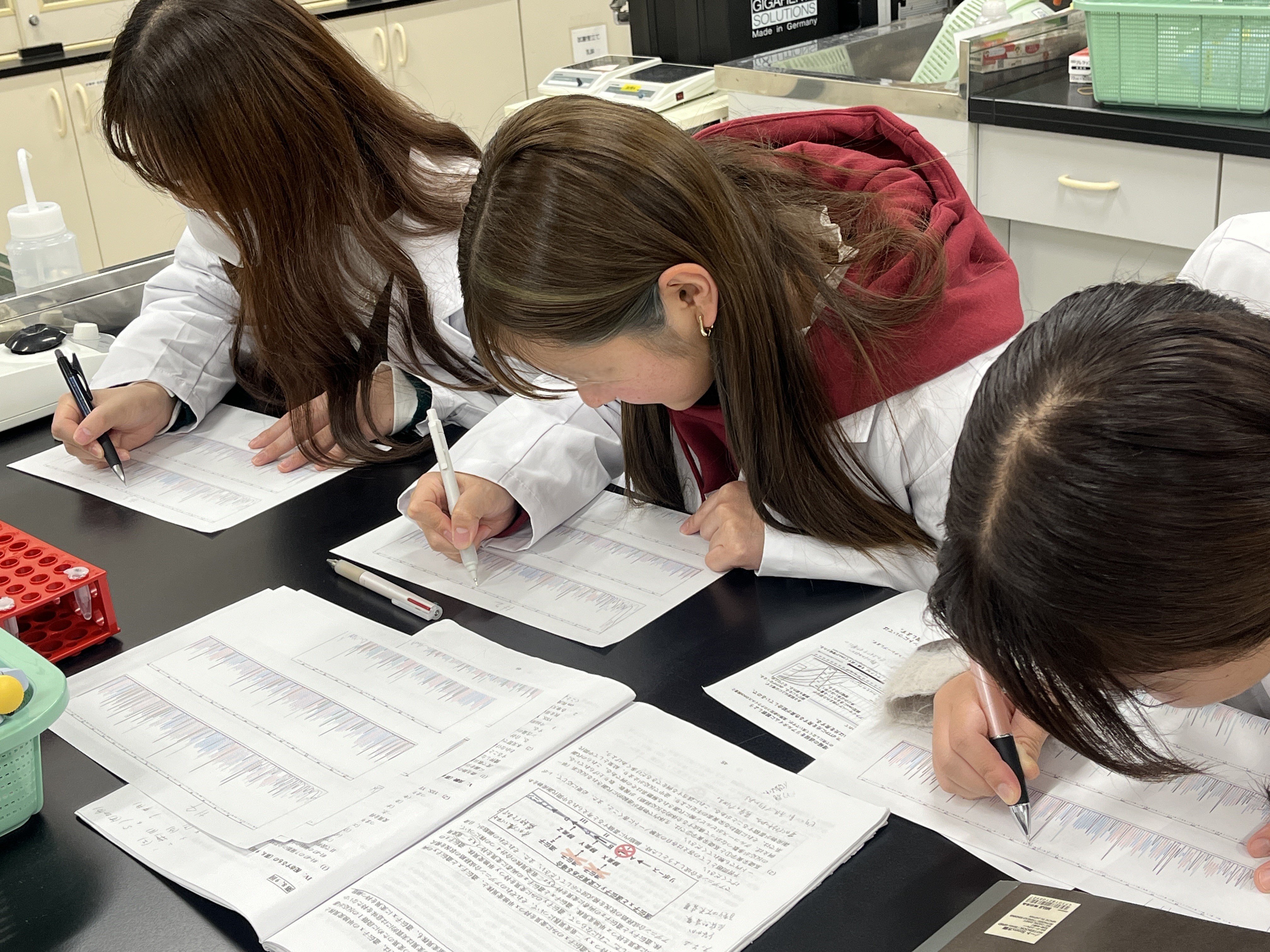

次に、酵母からDNAを取り出して幾つかの遺伝子を解析します。DNAにはA、C、G、Tの4つの「文字」が並んでいますので、その並び方を調べて遺伝子の違いを検討します(写真2)。

(写真2)DNAのA、C、G、Tの並び方を班ごとに調べています。

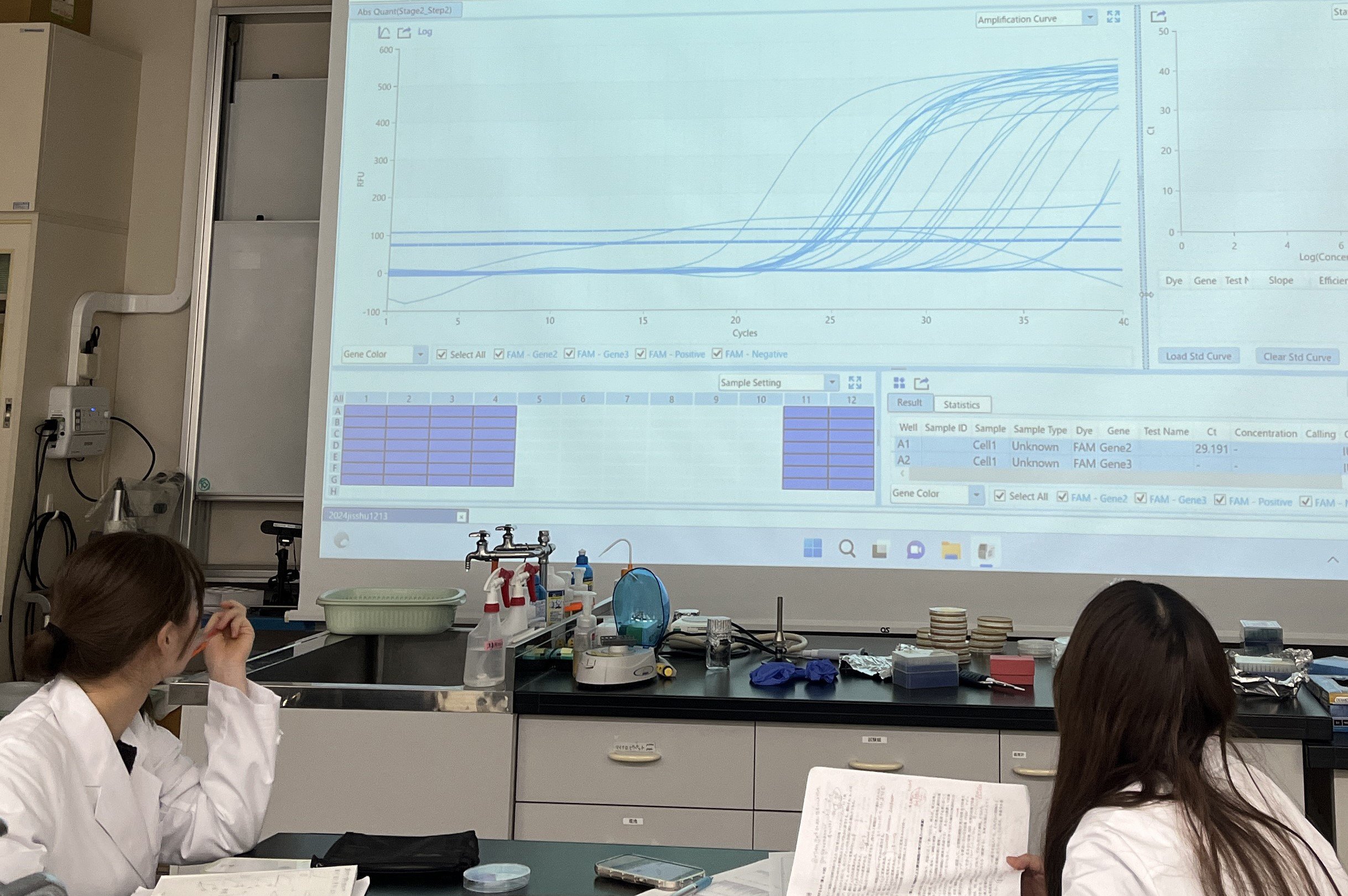

さらに、リアルタイムPCR法(新型コロナウイルス感染の有無を調べる「PCR検査」と同じ方法です)も使って目的の遺伝子の状態を確認します(写真3)。

(写真3)リアルタイムPCRで目的の遺伝子の状態をリアルタイムに観察しています。

以上の実験結果を組み合わせて、細胞の健康に遺伝子の違いと外界の栄養素量の違いがどのように関わるかを論理的に推察します。考える過程はパズルを解く過程にも似ていますが、将来、栄養士・管理栄養士として働く際には今回の実習が生きてくると思います。

【家政学部 管理栄養学科】