授業紹介「生化学実験②」

新たな年を迎え、2年生の秋セメスターの「生化学実験②」の様子をご紹介します。

「生化学実験②」では、様々なたんぱく質の精製と分析の実験を行っています。今回の授業ではウナギに含まれるたんぱく質の性質を調べてみました。みなさんの中で、お正月などにウナギ料理を食べた方もいらっしゃるかもしれません。このウナギは、どの種類も私たちが美味しく食べる身(筋肉)の部分は蛍光たんぱく質を含んでいることが分かっています。土用の丑の日という言葉もありますが、実は天然ウナギの旬は10月~12月です。旬のウナギを使って、この蛍光たんぱく質を精製して分析する実験を数年前から「生化学実験②」に取り入れています。

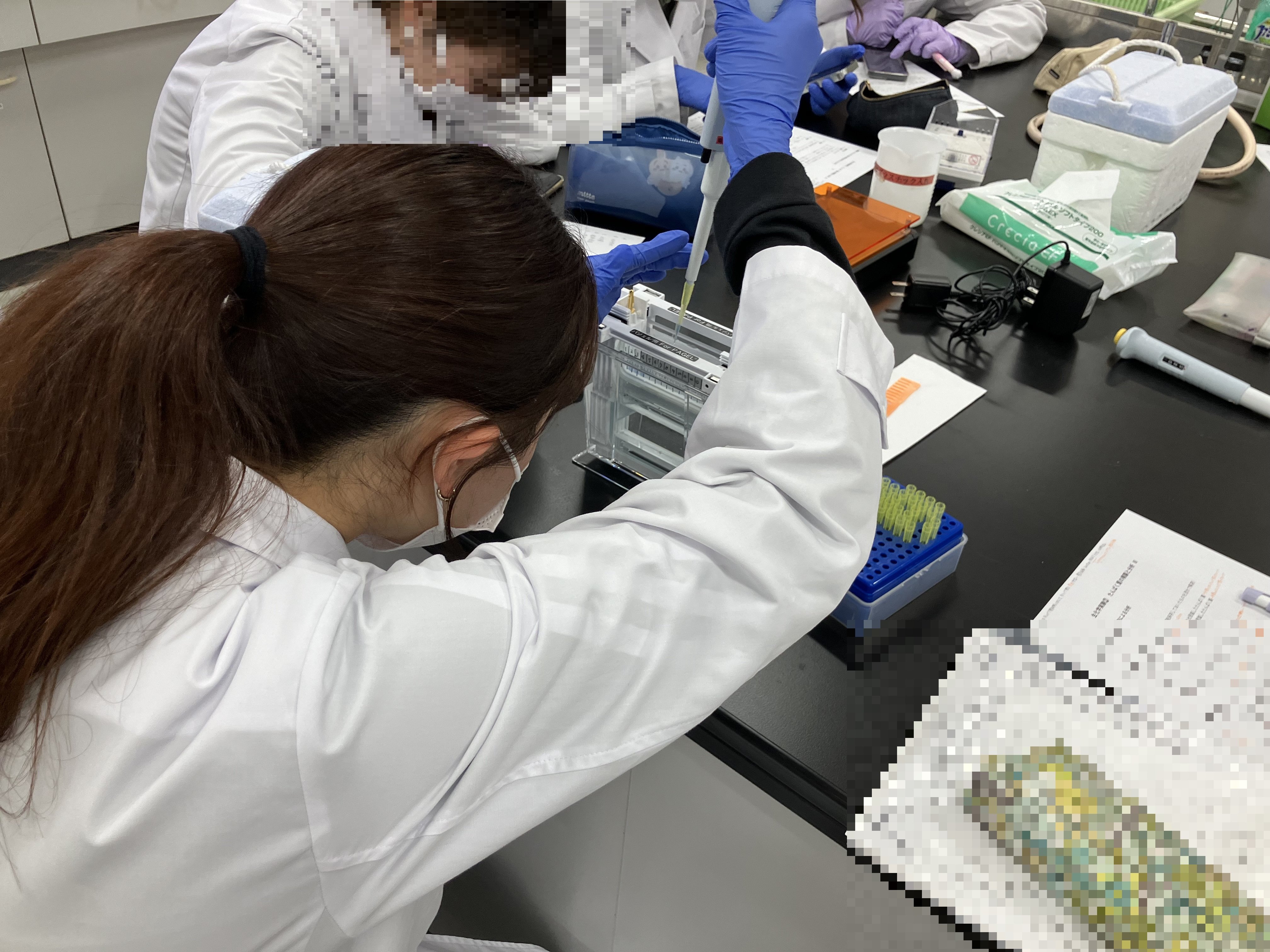

写真1は、微量の液体を操作できるマイクロピペットと呼ばれる実験器具で、10μL(10 マイクロリットル;1mLの100分の1の量)の精製したたんぱく質溶液を学生がはかりとってゲルに注入して、ポリアクリルアミドゲル電気泳動法(略してPAGEと呼びます)で分析しているところです。この方法は食品分析の分野で、例えば、パスタの原料小麦の産地推定など、様々なところで多く用いられている方法です。本学の「生化学実験②」で実際に体験できます。

[写真1 PAGEの様子:厚さ1mmのゲルに精製したタンパク質溶液を注入しています]

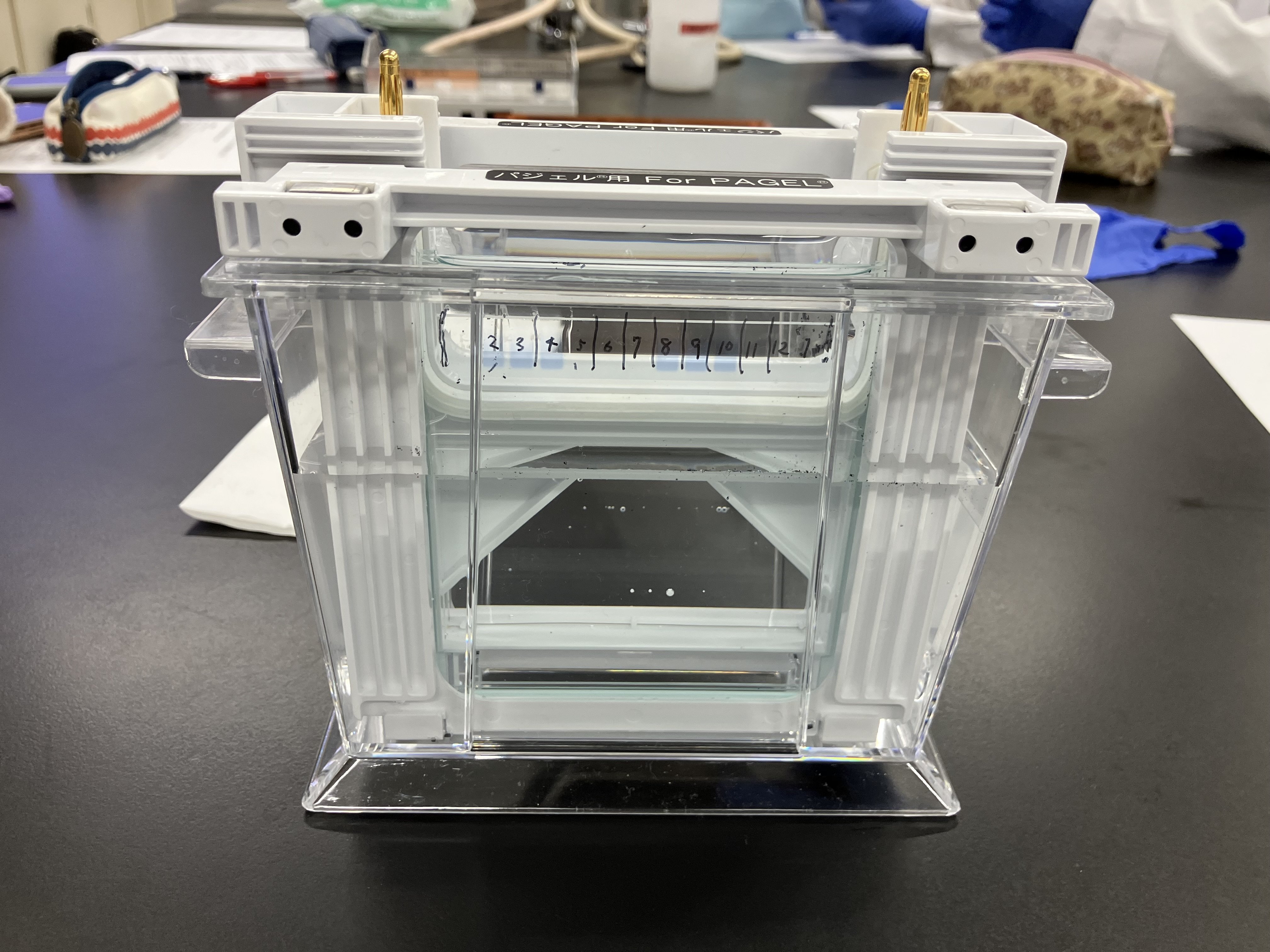

写真2は、見事にたんぱく質溶液を厚さ1mmのゲルに注入した後の様子です。うすく青い色がついている部分にたんぱく質があります。これに電気をかけることで、溶液中でマイナスの電気を持つたんぱく質がプラス極(下の方)に向かって移動して分析することができます。

[写真2 たんぱく質溶液をゲルに注入した後の様子]

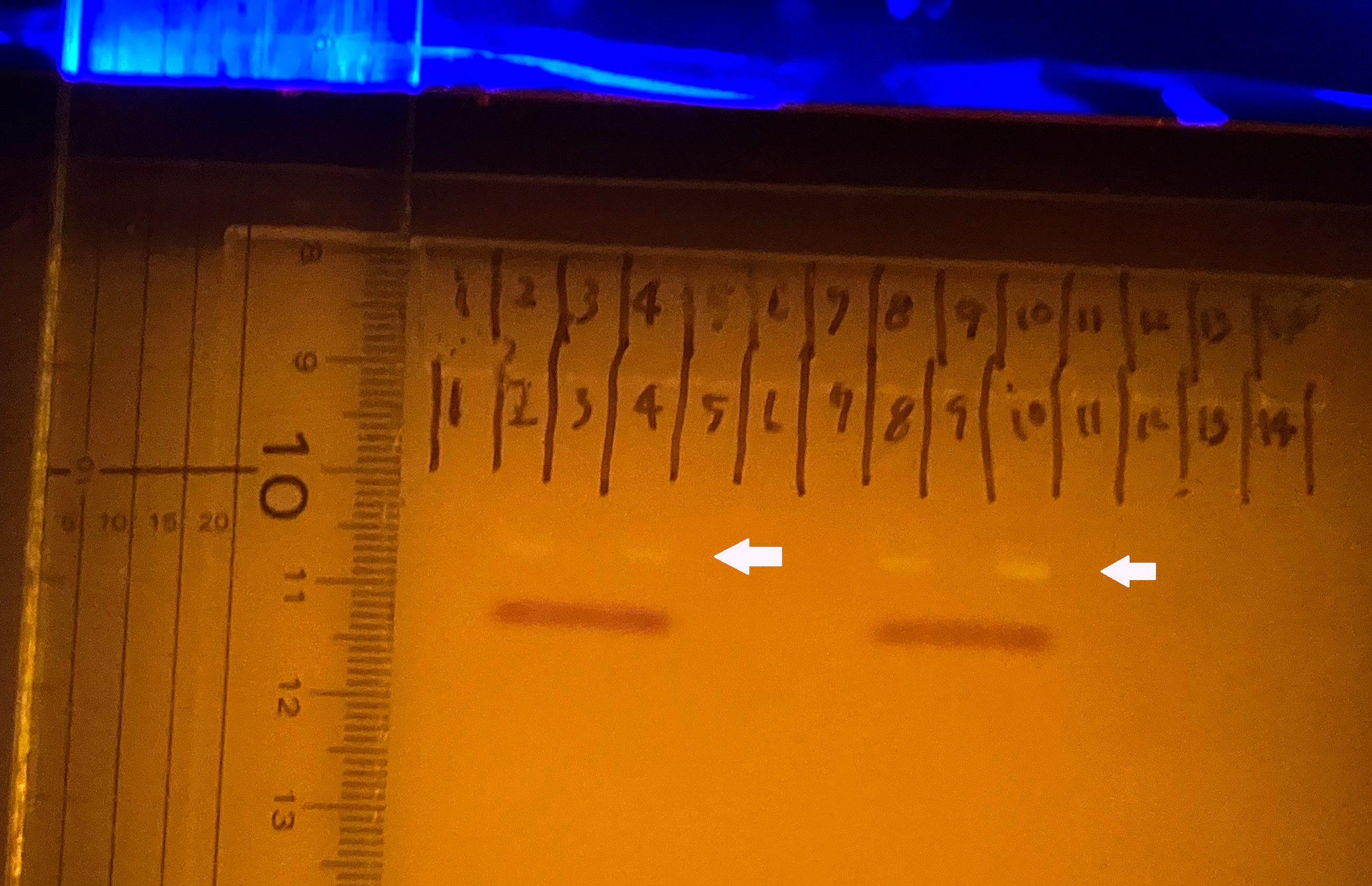

写真3は電気泳動後に、ゲルに青色の光(波長は470 nm)をあてた時の様子です。蛍光物質はその物質によって異なる、最適な波長の光を当てることで活性化(これを励起と呼びます)して、様々な色の蛍光を発します。ウナギの蛍光たんぱく質UnaGは、青色の光で励起されて、緑色の蛍光を発します。写真3の矢印の先でそれぞれ薄く緑色に光っているバンド(横長の線状の部分)が2箇所ずつあります。この部分に緑色蛍光たんぱく質UnaGがあります。ちなみに、世界初の蛍光たんぱく質としては、1960年代に下村脩博士によって発見され2008年ノーベル化学賞の対象となったオワンクラゲ由来の緑色蛍光タンパク質GFPがあります。「生化学実験②」で今回扱ったUnaGは、脊椎動物で初めて発見された蛍光たんぱく質といえます。

[写真3 電気泳動後に分離したUnaGの緑色蛍光バンド:矢印の先、見えるかな?]

今回の実験では、緑色蛍光たんぱく質UnaGの緑色の蛍光バンドを観察することができました!

「生化学実験②」では、一見難しそうに感じる実験でも、ひとつずつ丁寧に説明して学生に興味を持ってもらえるように工夫しています。これ以外にもPCRを使ったコメの品種判別の実験など、最新の実験テーマを数多く用意しています。

【家政学部 管理栄養学科】