2024年11月13日 (水)

授業紹介「食品衛生学実験」

2年生秋セメスターで行われる「食品衛生学実験」では、2年生春セメスターの「食品衛生学」の講義で学んだ内容について、実験を通して理解を深めていきます。

内容としては、食品中の細菌やカビといった微生物の検査、食品添加物やアレルギー物質の検査、食品の品質評価を行い、食品の安全性を評価していきます。

今回の実験では、食品中の細菌検査を行い、食品が製造・販売される際に衛生的に扱われたかどうかを評価していきます。

今回は、お店で売られているカットキャベツを調べてみました。

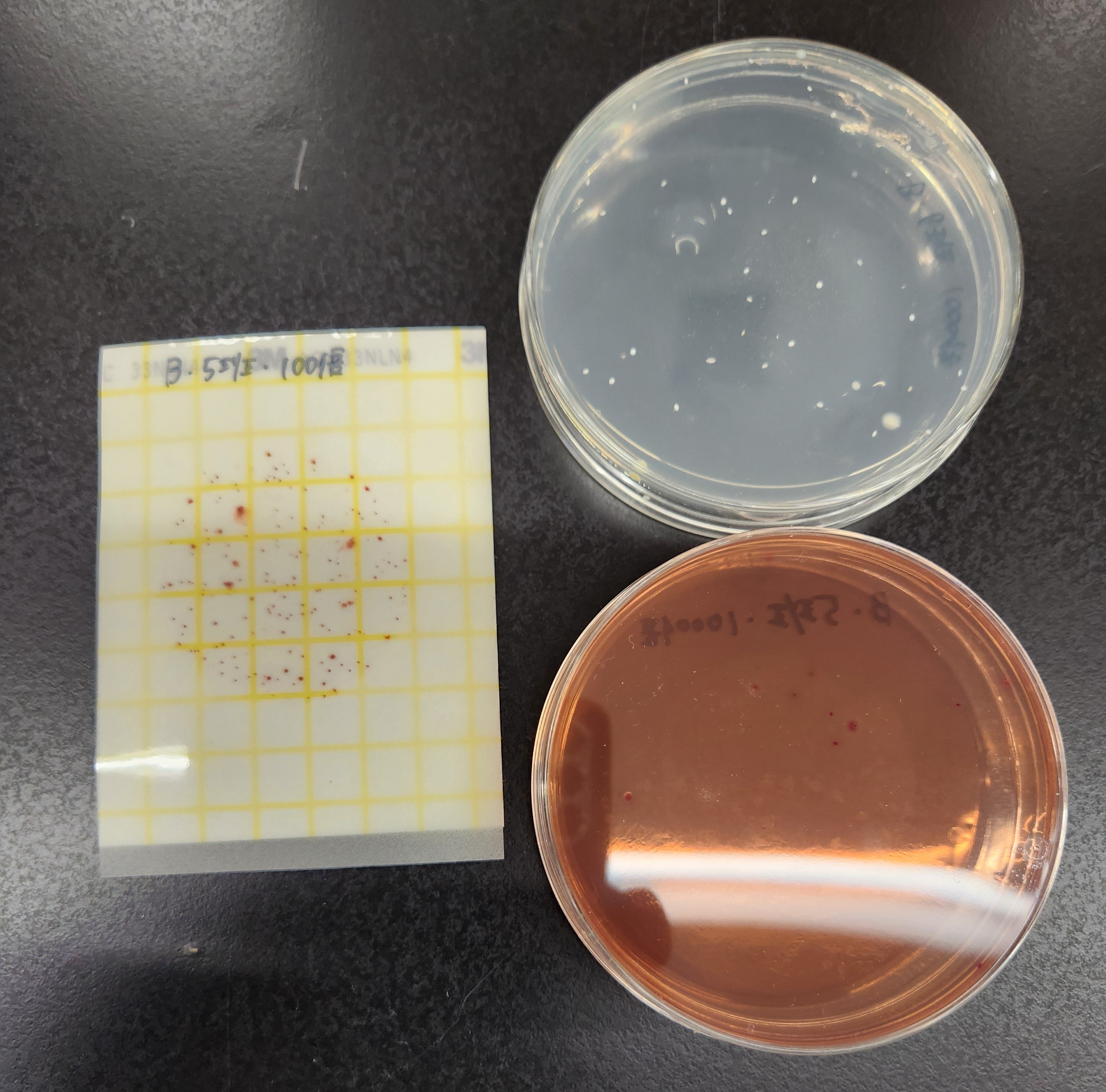

検査対象の食品は、生理食塩水と一緒に粉砕して液状化させ、細菌が成長するのに必要な栄養を含んだ「培地」に混ぜたり塗ったりします。その後、適切な温度・時間で培養することで細菌が増殖し、目で見て判定ができるようになります。

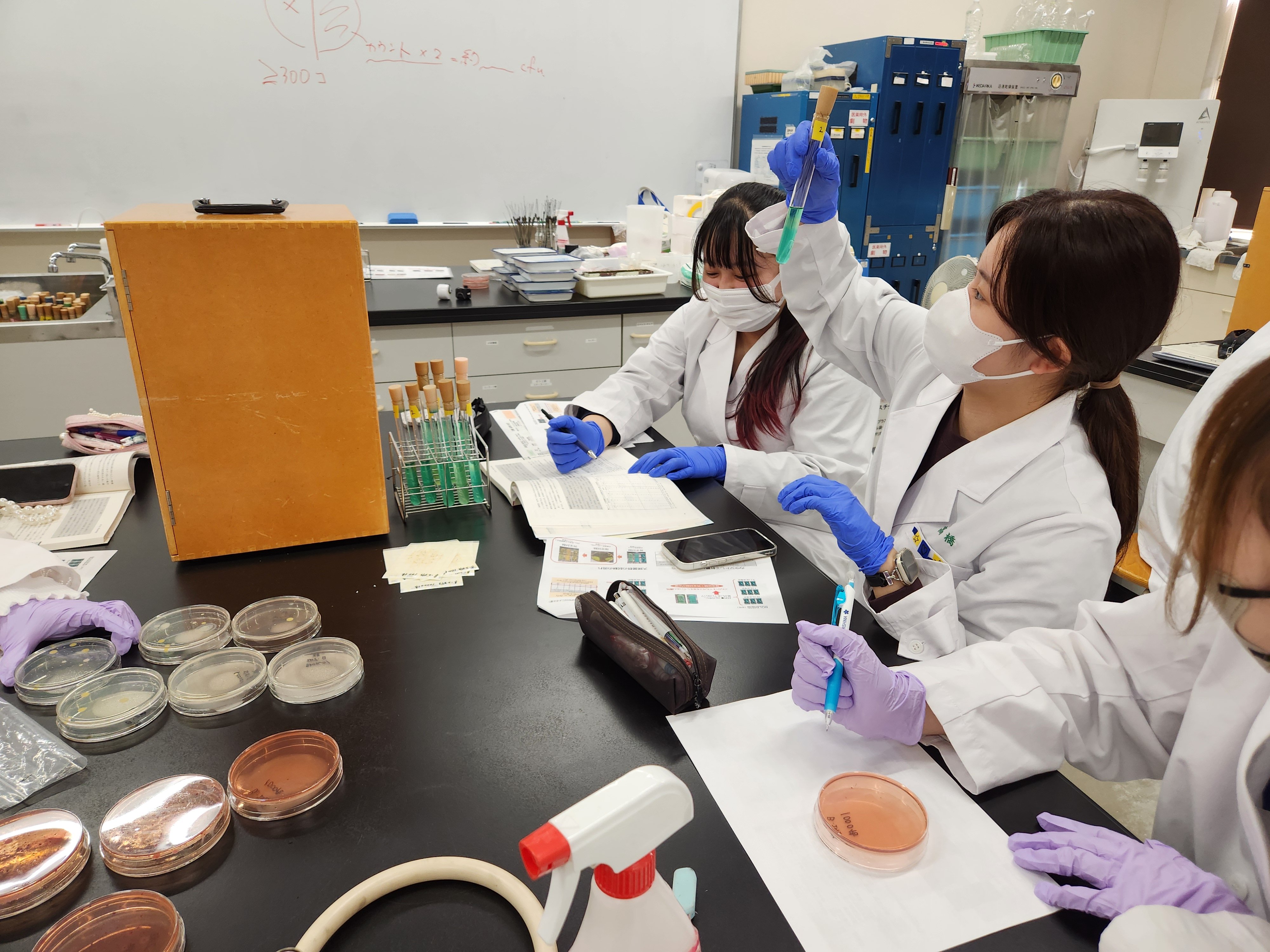

細菌の有無や、培地上に出てきた菌数から、食品の衛生的な取り扱いについて判断をしていきます。

今回の細菌検査の結果はカット野菜の基準とされる数値内であったため、衛生的に扱われたものであるということがわかりました。

[培地上に細菌が生えてきた様子です。白や赤色の点が細菌です。]

[細菌の有無を判定したり、培地に出てきた菌数を数えたりしています。]

このように、「食品衛生学実験」では市販食品を対象として、実際にその安全性を評価することで、「食の現場のどこで・何を・どのように調べればよいのか」を実践できる応用力を身に着けていきます。

【家政学部 管理栄養学科】