授業紹介 「学校教育実践演習」―その②―

皆さんこんにちは、教育学科1年のもりもりです。八月の暑さから一変して過ごしやすい季節になってきました。さて、前回投稿させていただいた「学校教育実践演習―その①―」は読んでいただけましたでしょうか。今回は、「学校教育実践演習―その②―」ということで実際に行った様子や感想などを書いていきたいと思います。まだ「学校教育実践演習―その①―」をご覧いただいていない方はそちらも読んでいただけると嬉しいです。

<1日目>

1日目は、アイスブレイクや野外炊事、キャンプファイヤーなどを行いました。学生は各自で御殿場市にある国立中央青少年交流の家「富士のさと」に向かい、11時30分から行われる開講式に参加しました。レストランで昼食をとった後、IB(アイスブレイク)が始まります。前回も紹介しましたが、アイスブレイクとは仲を深めるために行うちょっとしたレクリエーションのことです。私はアイスブレイクの係長だったため、始まる前は上手に進行できるか気が気ではありませんでした。しかし、そんな心配とは裏腹に、係で協力しながらみんなで楽しくゲームをすることができました。また、アイスブレイクが終わった後もみんなが班や近くの人と集まって交流したり、アイスブレイクで行ったゲームをしたりして楽しんでいました。その様子を見て、頑張って計画してよかったなと本当に嬉しく思いました。

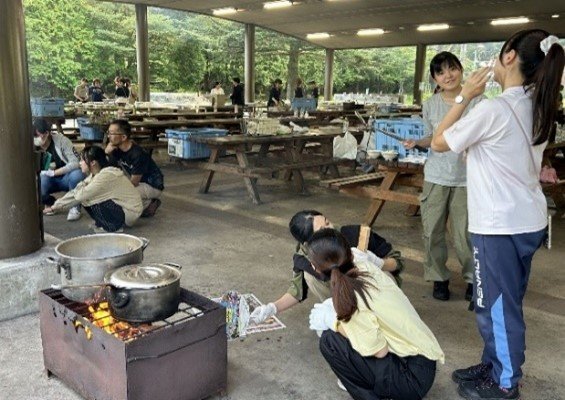

1日目の野外炊事ではカレーを作りました。薪割りから火おこしまですべて自分たちでやらなければいけないため、とても大変でした。それでも、班員の協力がありながら一つのものを作り上げることができました。キャンプファイヤーは係の考えたレクリエーション、歌を歌ったり踊ったりと楽しい時間を過ごしました。

*野外炊事でのカレー作りの様子

※キャンプファイヤーの様子

<2日目>

2日目は宝永山に登りました。例年、宝永山に登るときは天気が良くないらしいのですが、今年はとても天気が良く終始晴天でした。宝永山の山頂から富士山の山頂を見上げることができ、今でもその景色が鮮明に蘇ります。標高が2,693mあるため涼しく、雲や霧が出ると寒いくらいでした。

夜は、宿舎にもどって星空観察がありました。係の人がプラネタリウムを用意し、星座早見盤の使い方や夏に見ることができる星座の成り立ちについて学ぶことができました。

*宝永山への登山の様子

1日目からハードな時間割でしたが、アイスブレイクや登山を経て仲間がいることの大切さを実感しました。3日目以降は、次号「学校教育実践演習―その③―」に続きます。

【教育学部 教育学科】