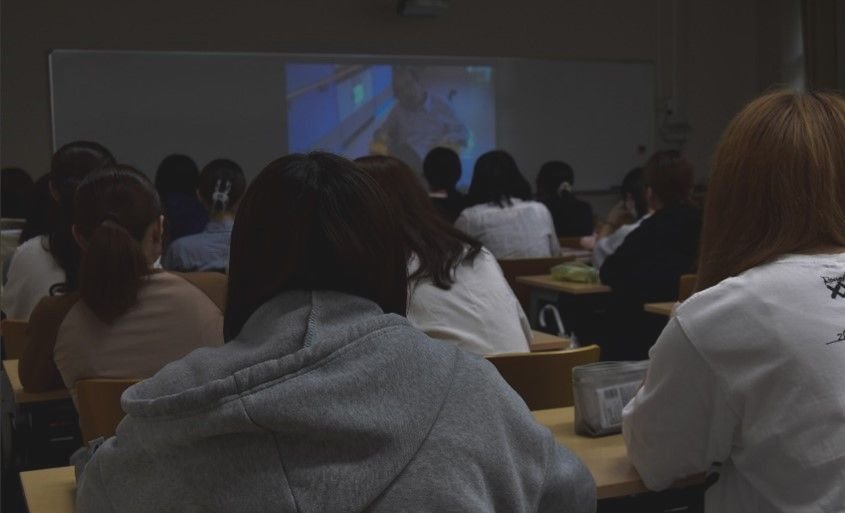

学びの風景「社会福祉」―「社会」にとっての福祉とは―

「社会福祉」(高須正幸准教授担当)の授業では、人々の幸せや生きづらさは個人の責任とされていた時代から、社会の仕組み自体が問題を生み出していることの発見により「社会」福祉が生まれ、さらに社会の中で生きづらさを抱える当事者の権利保障が中心的課題になっていく過程を、当事者の出演する動画等も交えながら学びます。写真は障害当事者に関連する動画を視聴している場面です。

15回講義の前半では総論を、後半では障害分野や児童分野など各論を学びます。総論の一コマ「いのちと社会福祉について考える」では、出生前診断についてダウン症の子のいる家族の生活と関連させた動画を視聴し、障害について考えを共有し深めていきます。

受講学生の感想の一部をご紹介します。

「動画を観て、人間は無意識のうちに優生思想の影響を受けてしまっているのではないかと思いました。また、動画を観る前に私はどのような子どもであろうと産み育てるべきだという意見でしたが、その考えは子どもを、もっと言うと障害のある子どもを産み育てたことがないからこその意見であると実感しました。本当の苦労は当事者にしかわからないため、動画にでてきたようなNPOなど、当事者同士が相談しあえるような環境が今よりも必要なのだと思います。もしかしたら支援を知らずに出生前診断を受け、産まない決断をした親がいるかもしれません。将来、保育者として障害のある子どもたちの支援について世間に広めていこうと思います。」

「インタビューをしている中でどちらの気持ちもすごくわかるのが辛かったです。今の自分が出生前診断を受けたとしたら、自分が育てている姿も想像がつかないし、働きながら育てることなんて難しいと思ってしまい、産めないと思いました。しかし、幼稚園教諭の姉のクラスには、ダウン症の子がクラスにおり、その子は、手はかかるけどとても可愛くって大好きと毎日姉が言っていたことが忘れられません。動画の最後に、姉妹で仲良く歩いていた姿も忘れられないです。その姿がなくならないよう、誰もが笑顔で暮らしていけるような社会作りが必要だと思いました。」

【短期大学部 初等教育学科】