授業紹介「食品分析学実験」

「食品分析学実験」は3年の実験科目です。この科目の目的は、実験を通してビタミン類などの食品成分の性質や、日本食品標準成分表の分析手法を理解することです。栄養士・管理栄養士職だけではなく、商品の品質管理のために食品成分分析が多く行われる食品関連企業でも役立つ知識となります。

今回は、製菓材料のアーモンドパウダー中のビタミンEの量を測定しました。

アーモンドはビタミンEが豊富で、アーモンドパウダーは粉状ですぐに分析できるため、この実験にピッタリです。アーモンドパウダーからヘキサンという有機溶媒でビタミンEを抽出して濃縮後に、液体クロマトグラフィーという分析装置で量をはかります。

写真1 ビタミンE分析用のガラス容器

ビタミンEは光にあたると分解されやすいため、光を遮る茶色のガラス容器を使います。

メスフラスコは蓋の形が可愛いです。

写真2 ビタミンEを濃縮する工程

「濃縮が終わったらすぐに止める」ために、学生は液量を真剣にチェックしています。

容器が茶色なので、判りにくいかな...。

この実験授業は、助手の先生が大活躍します。助手の先生は学生の実験操作がとどこおりなくできるように、器具・試薬・試料の準備、実験操作や計算のアドバイスなどをします。(教員は実験原理や手順の説明をします。)助手の先生は、教員よりも学生に近い立場で、学生も質問しやすいようです。

少しでも分かりやすいように、少しでも記憶に残るように、そしてケガをしないように、助手の先生と教員は作戦会議を繰り返して授業を作り上げます。「実験、苦手!」という皆さんが興味を持ってくれるといいな、と願いつつ...。

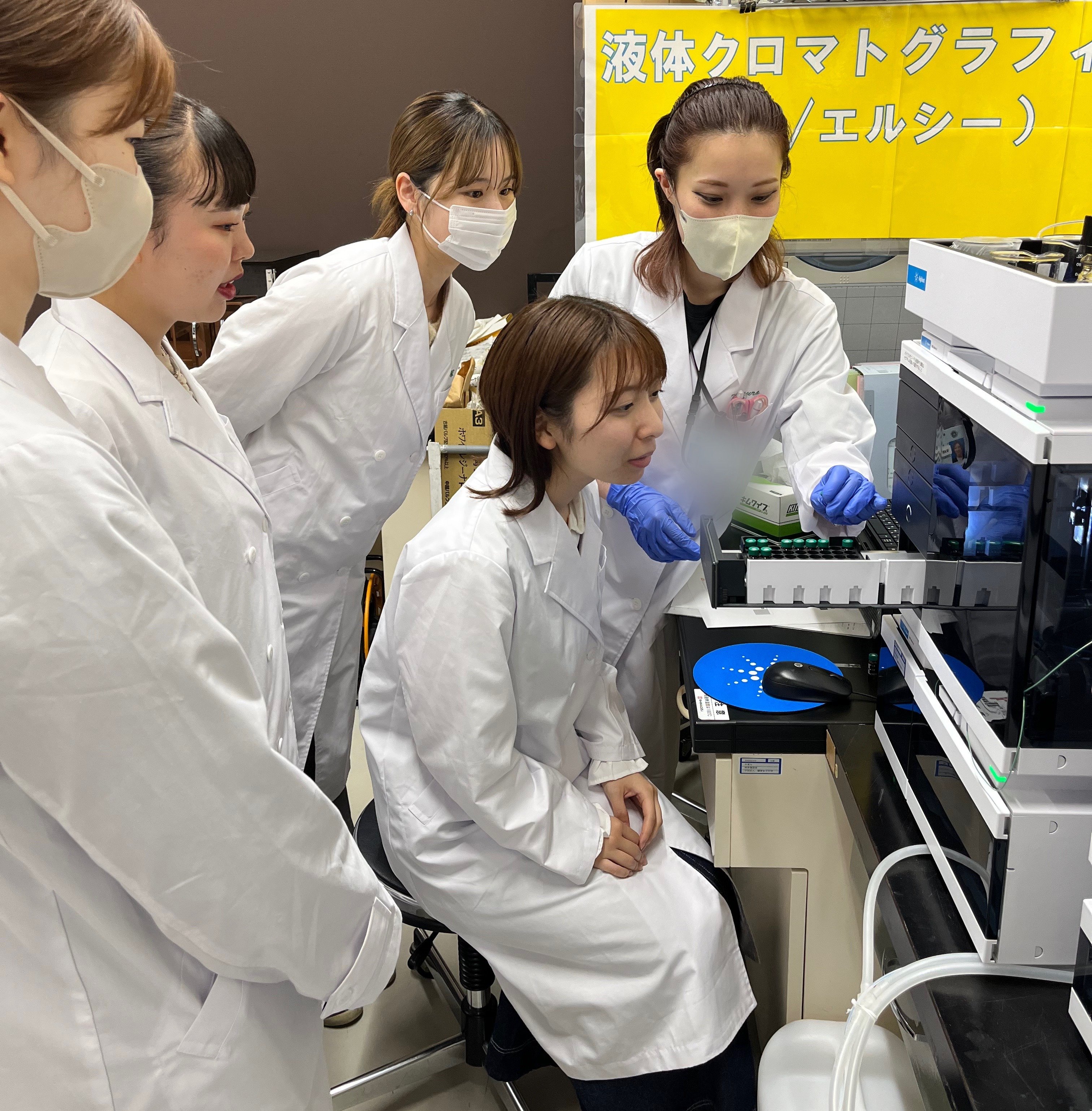

写真3 ビタミンEを分析機器で測定

助手の先生から説明を受ける学生。この分析機器は、ビタミンE以外にも多くのビタミン類の分析にも使われます。背後には分析機器の名前が大きく印刷されて貼ってあります。「学生に名前を憶えて欲しい!」と、助手の先生が作ってくれました。

【家政学部 管理栄養学科】