2025年07月15日 (火)

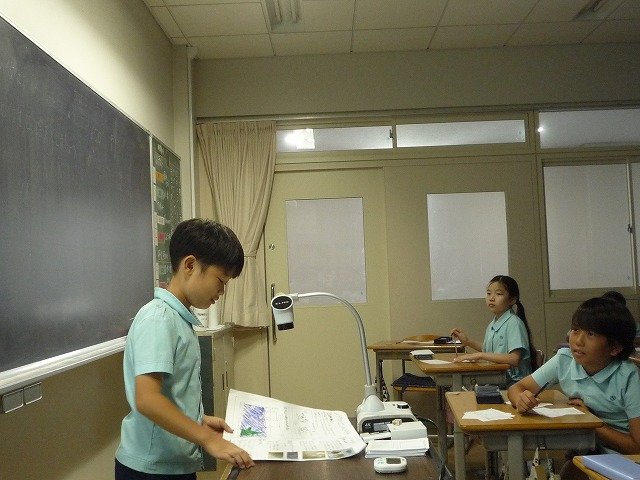

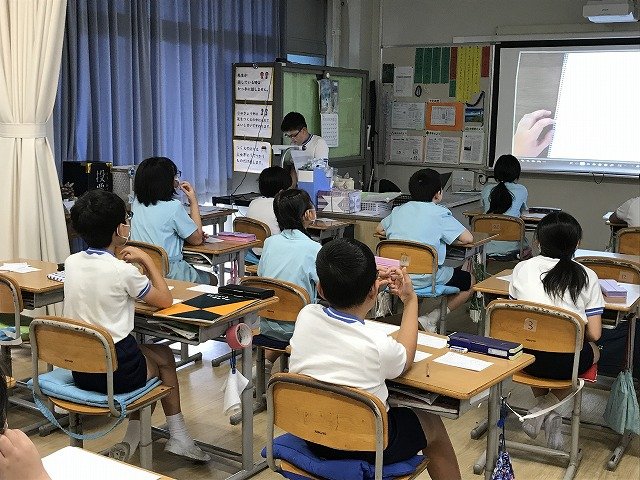

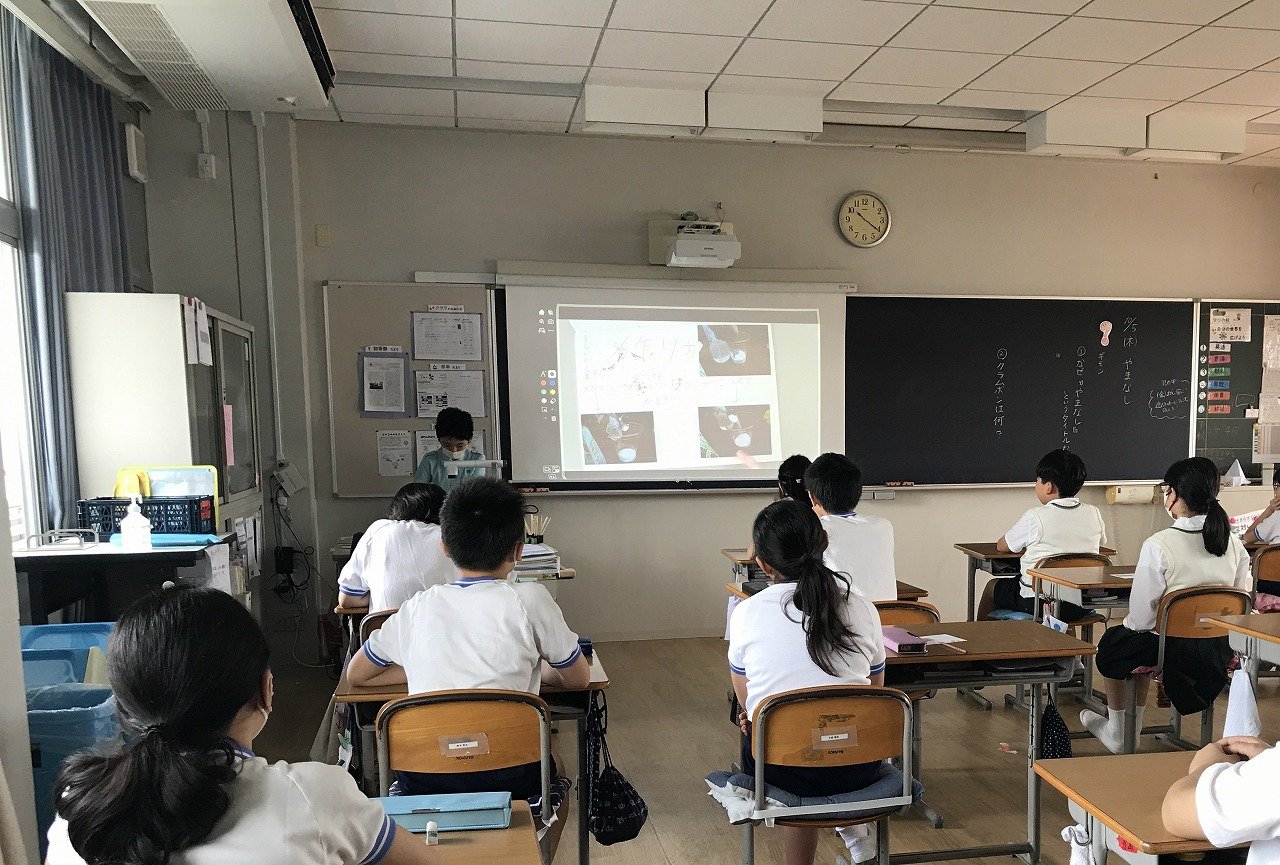

初等部では、建学の精神である「感謝と奉仕のこころ」「人・物・時を大切にするこころ」を体現できるよう、礼法指導を行っています。

今回、1~5年生は、和室での立居振舞や茶器の扱いについて動画を見て学びました。特に2~5年生は、「畳の縁は踏まずに歩こう」「背中を曲げずに礼をしよう」と昨年度の礼法学習を振り返ることができました。

6年生は、中・高等部の礼法室を借りて、煎茶の淹れ方やいただき方を学びました。グループに分かれ、おもてなしをする役とおもてなしを受ける役に分かれて実践しました。おもてなしをする役の児童は、話しやすい話題を選ぶなど相手を尊重した振る舞いをすることができました。

礼法指導を通して、人を思いやったり、物を大切にしようとしたりする心が育まれています。

2025年06月25日 (水)

修学旅行~静岡・愛知・岐阜~【6年生】

6月11日から2泊3日の行程で、6年生は愛知・岐阜方面へ修学旅行に出かけました。

【1日目】

まず訪れたのは静岡県にある登呂遺跡です。雨天のため資料館での見学となりましたが、ガイドの方に、高床式倉庫の縮小モデルを案内してもらったり、弓矢体験をさせてもらったりしました。当時の建物を見学したり、道具を使った体験を通して、歴史や文化に触れることができました。

次に訪れたのは愛知県にある愛知県陶磁美術館です。粘土を用いて、瀬戸焼の制作を行いました。予め図案を考えていましたが、実際に制作してみると、その難しさに頭を悩ませていました。しかし、作り終わった子どもたちの顔からは、達成感を味わっている様子がうかがえました。

初等部の最高学年として、公共の場でのマナーや立ち居振る舞い、様々な方に感謝の気持ちをもちながら、よいスタートを切ることができました。

【2日目】

午前中に最初に訪れたのは鵜飼ミュージアムです。鵜飼の伝統や匠の技術などを映像や展示で学びました。また、近くにある鵜匠の家々の街並みも散策しました。

次に訪れたのは岐阜城です。長良川の向かい側にある金華山に、ロープウェイで登って岐阜城内を見学しました。天守閣から見える眼下に長良川の清流や濃尾の大平野を眺めました。

午後は、美濃和紙の里会館と石川紙業へ移動して、紙漉きや起き上がりこぼし作りをしました。コウゾの皮やトロロアオイの根を用いて和紙が作られていることや、100kgのコウゾから4kgの和紙しか作れないことなどを知りました。

ホテルに戻って夕食をいただいた後、長良川の鵜飼を観覧船に乗りながら見学しました。この日は川の水量が平常時よりも多かったため、「付け見せ」による観覧となりました。

鵜匠や鵜の一つひとつの動きや、篝火の熱気など、目の前で行われる鵜飼の迫力に、驚きと感動の声が上がっていました。長良川を遊覧しながら、1300年以上も続く、国の重要文化的景観に選定された景色を堪能することができました。

2日目も、歴史や伝統文化などを守り続ける人の熱意に直接ふれあい、豊かな学びとなりました。

【3日目】

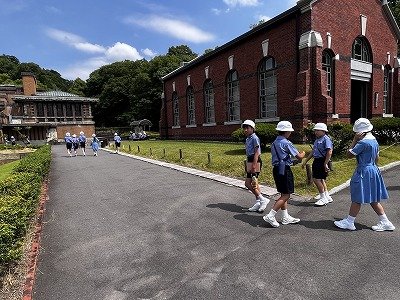

最終日は、愛知県犬山市にある、明治村での班別行動をしました。

事前学習で計画したコースを周りました。帝国ホテルをはじめとする、村内に保存されている、明治時代の貴重な施設や乗り物を巡ることで、日本の近代化に力を尽くした人々の精神を感じるだけでなく、伝統的なものを残す価値を学ぶこともできました。

多くの方に支えられて、3日間で多くの伝統文化を体験することができました。そして、関わった全ての人に対して、「ありがとうございました。」と素直に感謝の気持ちを伝え、修学旅行を終えました。

2025年05月02日 (金)

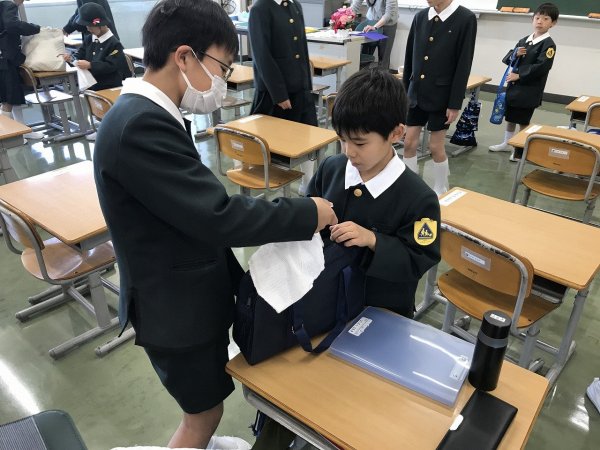

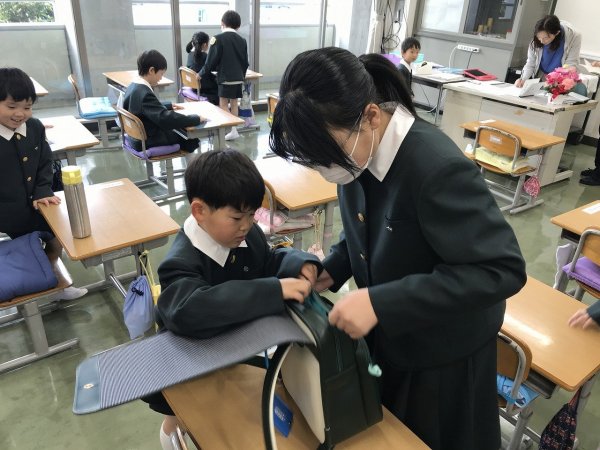

1年生のための"爽朝"活動【6年生】

爽朝活動は、6年生が朝早く登校し、入学したての1年生のお世話をする活動です。

「初めての学校生活で不安な子もいると思う。1年生が毎日楽しく学校に通えるようにしたい。」

「自分がこれまでに初等部で学んできたことを、1年生に教えてあげたい。」

「自分たちが1年生の時は、コロナ禍に入ったばかりで、他の学年のお兄さんお姉さんとはあまり関わることができなかった。自分たちがしてもらえなかったことを、1年生にたくさんしてあげたい。」

お世話に向かう6年生からは、頼もしい声が聞こえてきます。

目の前の相手の事を想い、自分に何ができるか考えること。

人から頼られ、誰かの役に立っていることを実感すること。

1年生と関わることは、6年生にとって、良い成長の機会になっているようです。

まだ、学校に不慣れな1年生に対して優しく声をかけ、玄関から教室へ付き添ったり、朝の着替えや支度の仕方を教えたりする爽やかな6年生の姿が、今日も様々な場所で見られました。

2025年04月08日 (火)

令和7年度 1学期始業式

2025年03月24日 (月)

第69回卒業証書授与式

2025年02月28日 (金)

卒業研修【6年生】

2月20日(木)、6年生は卒業研修として、4つの公共施設を見学しました。

午前中は、まず、気象庁気象科学館とみなと科学館を訪れました。津波シミュレーターなどの体験型展示を通して、児童たちは防災や気象についての理解を深めることができました。特に、実際に体を動かしながら学ぶ体験に、目を輝かせている様子が印象的でした。

続いて、最高裁判所を見学しました。大法廷の傍聴席で、職員の方から裁判の仕組みについて丁寧な説明をいただきました。大法廷と小法廷の違いやその用途について学び、司法の役割への理解を深めることができました。

午後からは国会議事堂(衆議院)を訪れました。本会議場の傍聴席では、国会の仕組みについて分かりやすい説明を聞くことができました。また、天皇陛下の御休所や中央広間の見学では、建物の歴史的な意義についても学びました。中央広間にある四つ目の台座に銅像がない理由を知り、児童たちは日本の歴史に思いを馳せていました。

今回の研修では、社会の重要な機関を実際に見学することで、教科書で学んだ内容への理解がさらに深まりました。また、各施設で働く方々との交流を通じて、社会の仕組みや働くことの意義についても考えるよい機会となりました。

午前中は、まず、気象庁気象科学館とみなと科学館を訪れました。津波シミュレーターなどの体験型展示を通して、児童たちは防災や気象についての理解を深めることができました。特に、実際に体を動かしながら学ぶ体験に、目を輝かせている様子が印象的でした。

続いて、最高裁判所を見学しました。大法廷の傍聴席で、職員の方から裁判の仕組みについて丁寧な説明をいただきました。大法廷と小法廷の違いやその用途について学び、司法の役割への理解を深めることができました。

午後からは国会議事堂(衆議院)を訪れました。本会議場の傍聴席では、国会の仕組みについて分かりやすい説明を聞くことができました。また、天皇陛下の御休所や中央広間の見学では、建物の歴史的な意義についても学びました。中央広間にある四つ目の台座に銅像がない理由を知り、児童たちは日本の歴史に思いを馳せていました。

今回の研修では、社会の重要な機関を実際に見学することで、教科書で学んだ内容への理解がさらに深まりました。また、各施設で働く方々との交流を通じて、社会の仕組みや働くことの意義についても考えるよい機会となりました。

2025年02月21日 (金)

卒業記念講演【6年生】

2月21日(金)、6年生を対象に卒業記念講演を実施いたしました。今年度は鎌倉女子大学教育学部の早石周平先生をお招きし、「人生に必要な経験は、ぜんぶ野山にありました」というテーマでご講演いただきました。

ニホンザルの生態を例に、「動物のナゾをさぐる4つのなぜ」について、写真やイラストを用いながら、わかりやすくご説明いただきました。

①どんな仕組みで?

②いつから、いつまで?

③それで生き延びられるの?

④他の動物と比べて同じなのか、違うのか?

早石先生は、ご自身がサル研究を始められたきっかけや、サルたちが酸味や苦味のある食物を食べられる理由、屋久島のサルたちの生態系の謎、限りある資源を効率的に活用する方法など、多岐にわたるお話をしてくださいました。

②いつから、いつまで?

③それで生き延びられるの?

④他の動物と比べて同じなのか、違うのか?

早石先生は、ご自身がサル研究を始められたきっかけや、サルたちが酸味や苦味のある食物を食べられる理由、屋久島のサルたちの生態系の謎、限りある資源を効率的に活用する方法など、多岐にわたるお話をしてくださいました。

講演中、サルの生態を調査する方法について質問があり、子どもたちは「GPSを装着する」「マーキングをする」などと活発に発言しました。実際の調査では遺伝子(DNA)分析のためにさるのうんこを採取して調べることを知り、驚きの声が上がりました。ユーモアを交えた楽しい講演で、約1時間があっという間に過ぎました。

子どもたちは熱心にメモを取りながら講演に聴き入っており、本校の建学の精神である「ぞうきんと辞書をもつこころ」が着実に育まれていることを実感いたしました。

2024年12月19日 (木)

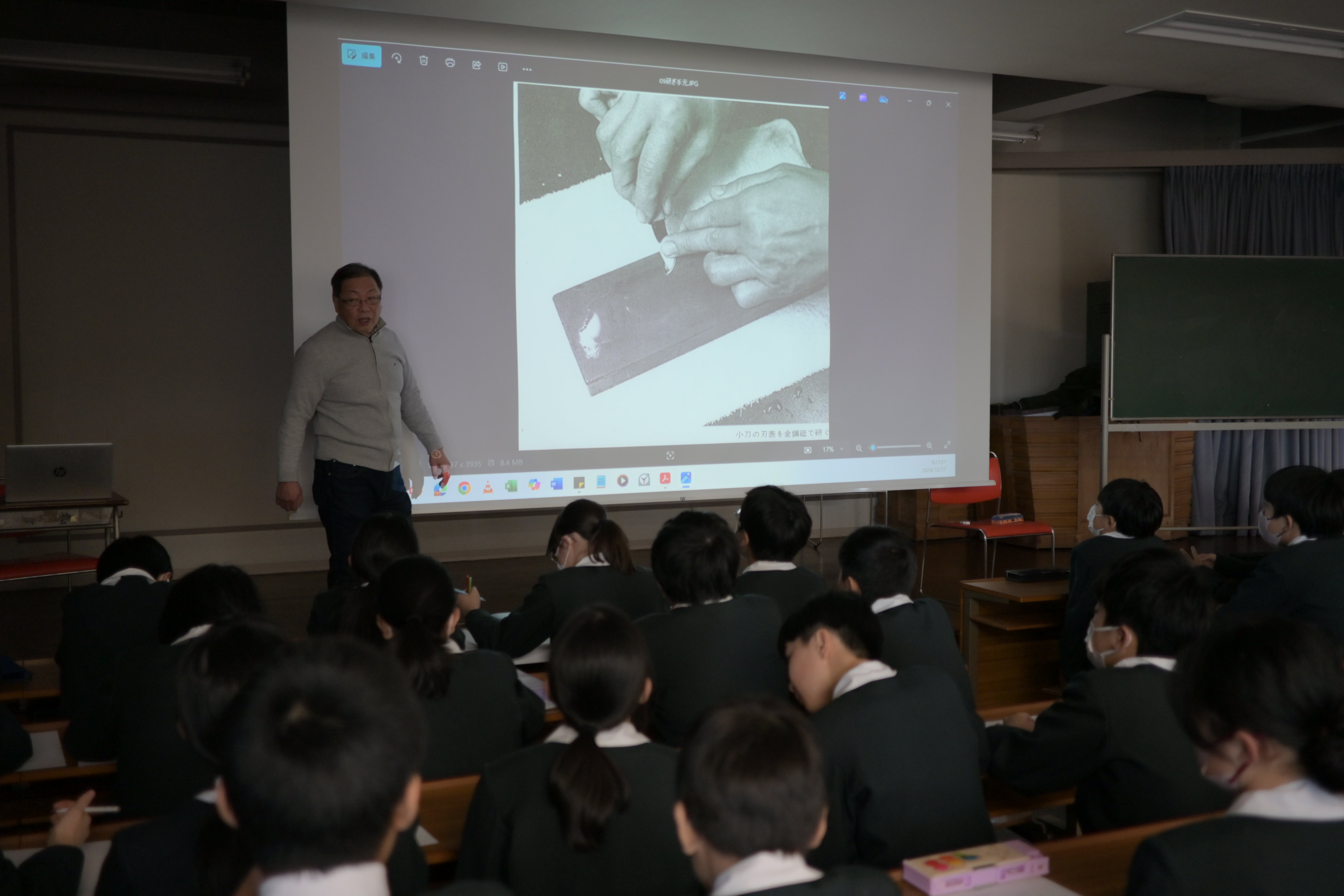

『伝統工芸「鎌倉彫」の世界 ~鎌倉彫資料館館長をお迎えして~』【6年生】

12月17日、鎌倉彫資料館の館長先生をお迎えし、6年生が伝統工芸「鎌倉彫」について学ぶ特別授業を行いました。

館長先生は、スライドを使って鎌倉彫の歴史から制作工程まで、分かりやすくお話してくださいました。特に、制作に使う刷毛が人の髪の毛で作られていることや、漆が一本の木からごくわずかしか採取できないことを知った子どもたちからは、驚きの声が上がりました。また、職人さんが丹精込めて彫った繊細な模様の数々に、目を輝かせる姿が印象的でした。

最後に、代表児童から「貴重なお話を通して、私たちの身近にある日本の伝統工芸「鎌倉彫」の素晴らしさを知ることができました」という感謝の言葉が述べられ、実りある学習の時間となりました。

2024年12月17日 (火)

入試激励会を開催 【6年生】

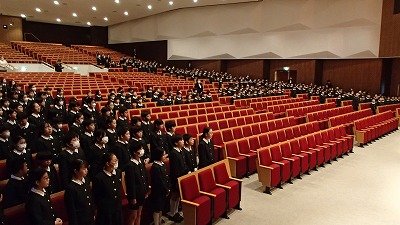

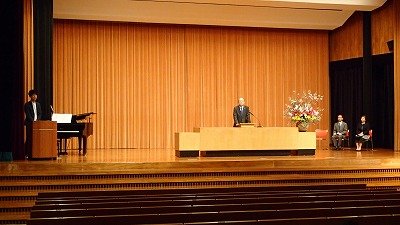

12月16日、6年生全員が松本講堂に集まり、入試激励会を行いました。はじめに部長先生から、入試に向けての心構えと、何より健康に気をつけて規則正しい生活を送ってほしいという温かいメッセージをいただきました。

続いて、これまで子どもたちを見守ってきた担任経験のある先生方から、心のこもった励ましの言葉が贈られました。

「中学受験に挑戦しようと決めた時の気持ちを思い出してごらん。その思いを大切に、最後まで頑張ることができるはずです」

「難しい問題にであったときは、時間配分を考えて『とばす決断』も大切です。みなさんが持てる力を十分に発揮できることを願っています」

「先日の学習発表会で演じた『セロ弾きのゴーシュ』のように、『情熱』『基本』『リズムとバランス』『力を抜く心』を大切にして。きっと、ベストコンディションで本番に臨めるでしょう」

会の締めくくりには、先生方の願いを込めた鉛筆が一人一人に手渡され、力強い応援のエールが送られました。

子どもたちの表情からは、先生方の思いが確かに届いた様子が伝わってきました。笑顔の中にも、これから挑戦する試験への強い決意が感じられ、心強く感じました。

2024年12月12日 (木)

-学習発表会 演劇の部-

演劇の部では、満員の客席を前にして舞台に上がり、大きな声で堂々とせりふを言う子、身振り手振りも交えながら感情を込めて演じる子など、これまでの練習の成果を存分に発揮し、一致団結してそれぞれの素敵な作品を作り上げました。

2年生

『魔界とぼくらの愛対決』

人間の欲望と、地球を征服しようと目論む魔王たちの心情や、その地球を守るために立ち上がる子どもの存在など、歌やダンスを交えたメリハリのある演技により観客の心に訴えました。

4年生

『幸福な王子』

黄金の王子の像とツバメが、町のまずしい人々を救っていく慈愛と真の幸せを問いかけるこの物語は、役になりきる子どもの表現と効果的な演出で会場を引き込んでいきました。

6年生

『セロ弾きのゴーシュ』

国語の授業で学習した宮澤賢治の作品を主題に、さまざまな登場人物の心情を浮き上がらせながら、最高学年として迫真の演技で物語を立体的に表現し、観客を魅了しました。

2024年07月31日 (水)

第23回かまくら子ども議会

7月25日に鎌倉市議会議場で、かまくら子ども議会が開かれました。

初等部からは、6年生2名が参加しました。子どもたちは社会や総合で学んだことを生かし「鎌倉彫の後継者問題に対してどのような対策をしているのか」「鎌倉市では、ごみ処理場の稼働停止が増えている中、どのように対応していくのか」という質問を考え、市長や鎌倉市の行政の担当者の方になげかけることができました。

はじめは緊張した面持ちで議席に座っていましたが、自分の順番が来ると堂々とした姿で質問をすることができました。また、鎌倉市内の様々な学校から集まった子ども議員を代表して、本校児童が「かまくら子ども議会宣言」を読み上げました。

子ども議会後には、市長との懇談会が設けられ、議会ではできなかった話をうかがうことができました。子どもたちは今回の経験から「提案が採決されるまでにはたくさんの人が関わっているんだ」ということを学ぶことができました。

2024年07月19日 (金)

おもてなしの心【礼法指導】

2024年06月07日 (金)

6年生 修学旅行(3日目)

2024年06月07日 (金)

6年生 修学旅行(2日目)

午前中に最初に訪れたのは鵜飼ミュージアム。解説員の方に案内していただき、鵜飼の伝統や匠の技術などを映像や展示で学びました。屋外の飼育ケージでは、エサを与える様子などを見学し、近くにある鵜匠の家々の街並みも散策しました。

次に訪れたのは岐阜かかみがはら航空宇宙博物館。とても広い施設で、航空エリアと宇宙エリアに所狭しと航空機や人工衛星などが展示してありました。エンジンの仕組みや宇宙服などの技術や本物に触れて圧倒されているようでした。

午後は、美濃和紙の里会館と石川紙業へ移動して紙漉き体験や「和紙ころころ」という起き上がりこぼし作りにチャレンジしました。コウゾやトロロアオイなどから和紙が作られ、全国に様々な和紙があることを知り、日本の文化が生きものの命に支えられていることを知りました。

そして、夜は、みんなが楽しみにしていた郡上踊り。郡上踊り保存会の方にご指導を受けて『郡上のナァ〜』という唄声が始まると、三味、太鼓、笛の音に合わせて「かわさき」と「春駒」の踊りを楽しみました。

2日目も歴史や伝統文化などを守り続ける人の熱意に直接ふれあい豊かな学びとなりました。

2024年06月06日 (木)

6年生 修学旅行(1日目)

6月5日から3日間の行程で、6年生は愛知・岐阜方面へ修学旅行に出かけました。

まず訪れたのは静岡県にある登呂遺跡。博物館の方のガイドで野外の高床式倉庫や竪穴式住居、博物館などを案内してもらいました。火おこしや当時の道具を使った体験を通して歴史や文化に触れることができました。

次に訪れたのは愛知県にある品野陶磁器センター。瀬戸焼の絵付けにチャレンジ。呉須という磁器の絵付けに用いられる伝統的な染料の扱い方の話を真剣に聞き、あらかじめ考えていた図案をもとに絵付けを楽しみました、1ヶ月半後の焼き上がりが待ち遠しい様子でした。

岐阜県のホテルに着いて夕食をいただいた後、いよいよ長良川の鵜飼観覧です。夜風を受けながら川岸に辿り着くと、コウモリか飛びかい、上流から松明で川面が明るく照らされ、鵜舟が悠々と近づいてきました。ライトアップされている岐阜城のもとでの鵜飼の船が並ぶ総がらみの迫力に1300年続く幻想的な世界を存分に味わいました。

初等部の最高学年として、公共の場でのマナーや立ち居振る舞い、様々な方に感謝の気持ちをもちながらよいスタートを切ることができました。

2024年06月03日 (月)

熱く 楽しく 元気よく みんなが笑顔 運動会

令和6年5月18日(土)、運動会が開催されました。

朝から青空が広がり、運動会にぴったりの気候に恵まれました。

朝から青空が広がり、運動会にぴったりの気候に恵まれました。

初等部生は練習の成果を発揮する機会を楽しみにしており、校庭は期待と興奮でいっぱいでした。

全校児童が参加する「大玉転がし」はハイライトの一つで、学年を超えた団結力が試され、子どもたちは互いに声を掛け合い、助け合いながら一丸となって大玉を転がしました。大玉が空に向かって弾む様子は、まるで運動会の喜びを空へと届けるかのようであり、笑顔と歓声が一体となった素晴らしい光景を創り出しました。

また、新型コロナウイルスの影響で一時中断していた家族との昼食も再開され、家族でのコミュニケーションを深める貴重な時間となりました。

全校児童が参加する「大玉転がし」はハイライトの一つで、学年を超えた団結力が試され、子どもたちは互いに声を掛け合い、助け合いながら一丸となって大玉を転がしました。大玉が空に向かって弾む様子は、まるで運動会の喜びを空へと届けるかのようであり、笑顔と歓声が一体となった素晴らしい光景を創り出しました。

また、新型コロナウイルスの影響で一時中断していた家族との昼食も再開され、家族でのコミュニケーションを深める貴重な時間となりました。

2024年03月14日 (木)

【礼法について学ぶ】

今年度の礼法指導を、各学年、中高等部校舎の和室で行いました。

低学年は、入室や退室の仕方、歩き方、座布団の座り方など基本的な作法を学びました。高学年は、和室のお作法に加えて、お客様へのお茶の出し方、おもてなしをされたときのお茶のいただき方を学びました。

心を落ち着かせ、一つひとつの作法を丁寧に行う時間は、「人・物・時を大切にするこころ」「感謝と奉仕のこころ」を育むひとときとなりました。

2024年03月01日 (金)

卒業研修【6年生】

2月21日(水)、6年生は卒業研修として、最高裁判所と国会議事堂の見学、科学技術館の体験学習に出かけました。

最高裁判所では、裁判のしくみを映像を見て学んだ後に小法廷を見学しました。原告席と被告席の位置関係を実際に見て、学びを深めることができました。

国会議事堂では衆議院を訪問しました。議事堂内の長い廊下を歩き、天皇陛下の御休所や報道番組でよく目にする本会議場も見ることができました。国産の石材が使われた柱や壁、各都道府県から送られた県の木が植えられている庭園など、日本の様々な地域とのつながりを感じさせる歴史ある建造物でした。

科学技術館では、体験型の豊富な展示を友達と周りながら、今まで培ってきた知恵と心技体を使ってチャレンジ。科学の不思議を存分に味わうことができました。

卒業まで残りわずか。本物と触れ合う実学の場での豊かな体験が、子どもたちの建学の精神をさらに磨く場となることを期待しています。

最高裁判所では、裁判のしくみを映像を見て学んだ後に小法廷を見学しました。原告席と被告席の位置関係を実際に見て、学びを深めることができました。

国会議事堂では衆議院を訪問しました。議事堂内の長い廊下を歩き、天皇陛下の御休所や報道番組でよく目にする本会議場も見ることができました。国産の石材が使われた柱や壁、各都道府県から送られた県の木が植えられている庭園など、日本の様々な地域とのつながりを感じさせる歴史ある建造物でした。

科学技術館では、体験型の豊富な展示を友達と周りながら、今まで培ってきた知恵と心技体を使ってチャレンジ。科学の不思議を存分に味わうことができました。

卒業まで残りわずか。本物と触れ合う実学の場での豊かな体験が、子どもたちの建学の精神をさらに磨く場となることを期待しています。

2024年01月12日 (金)

姿勢を正し筆始め

2024年01月10日 (水)

3学期 始業式

1月10日に、松本講堂で3学期の始業式が行われました。 式に際し、令和6年能登半島地震を受け、犠牲となられた方々、被災された方々にお悔やみとお見舞いを申し上げました。初等部としても、子ども達にとっても、防災に対する意識を改めて高めることとなりました。 始業式では、学年代表者による3学期の抱負が述べられました。新たな目標を胸に新学期を迎えるとともに、穏やかな一年となりますように、心からお祈り申し上げます。

2023年12月11日 (月)

学習発表会

11月25日(土)に初等部学習発表会が行われました。前半は音楽の部、後半は劇の部という形で、全学年が松本講堂に集まりました。

学習発表会前半、音楽の部では、1年生・3年生・5年生が合唱2曲と合奏を1曲、器楽クラブが合奏を1曲発表しました。合唱ではのびやかで元気な歌声が、合奏ではさまざまな楽器の音が合わさった豊かなハーモニーが松本講堂に響き渡りました。どの学年・クラブも気持ちのこもった素敵な演奏を披露し、会場からは温かい大きな拍手が沸き上がりました。

学習発表会後半、劇の部では、2年生が「ミリーのすてきなぼうし」、4年生が「オズの魔法使い」、6年生が「走れメロス」に挑戦しました。2年生、4年生はともに初めての劇への挑戦、6年生は2年生ぶりの挑戦となりましたが、これまでの練習の成果を活かした素敵な劇となりました。最終学年となる6年生は、劇を演じ終えたあとに友だち同士笑顔で喜び合う姿も見受けられ、会場中が大きな拍手に包まれました。

2023年11月28日 (火)

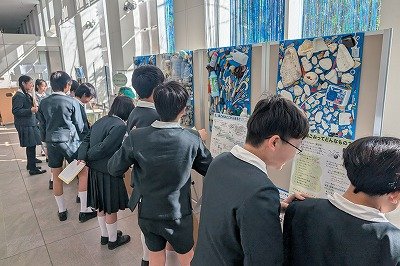

みどり祭

11月11日(土)、12日(日)、みどり祭が開催されました。学年ごとに国語・算数・社会・理科・図工などから作品を出展し、初等部校舎内に展示しました。午前中は初等部生だけで見学し、作品をじっくりと鑑賞しました。午後は初等部生の家族や一般の方、卒業生などたくさんの方が見学のため来校されました。色とりどりの作品が飾られて華やかになった校内は、見学している人たちの笑顔であふれていました。

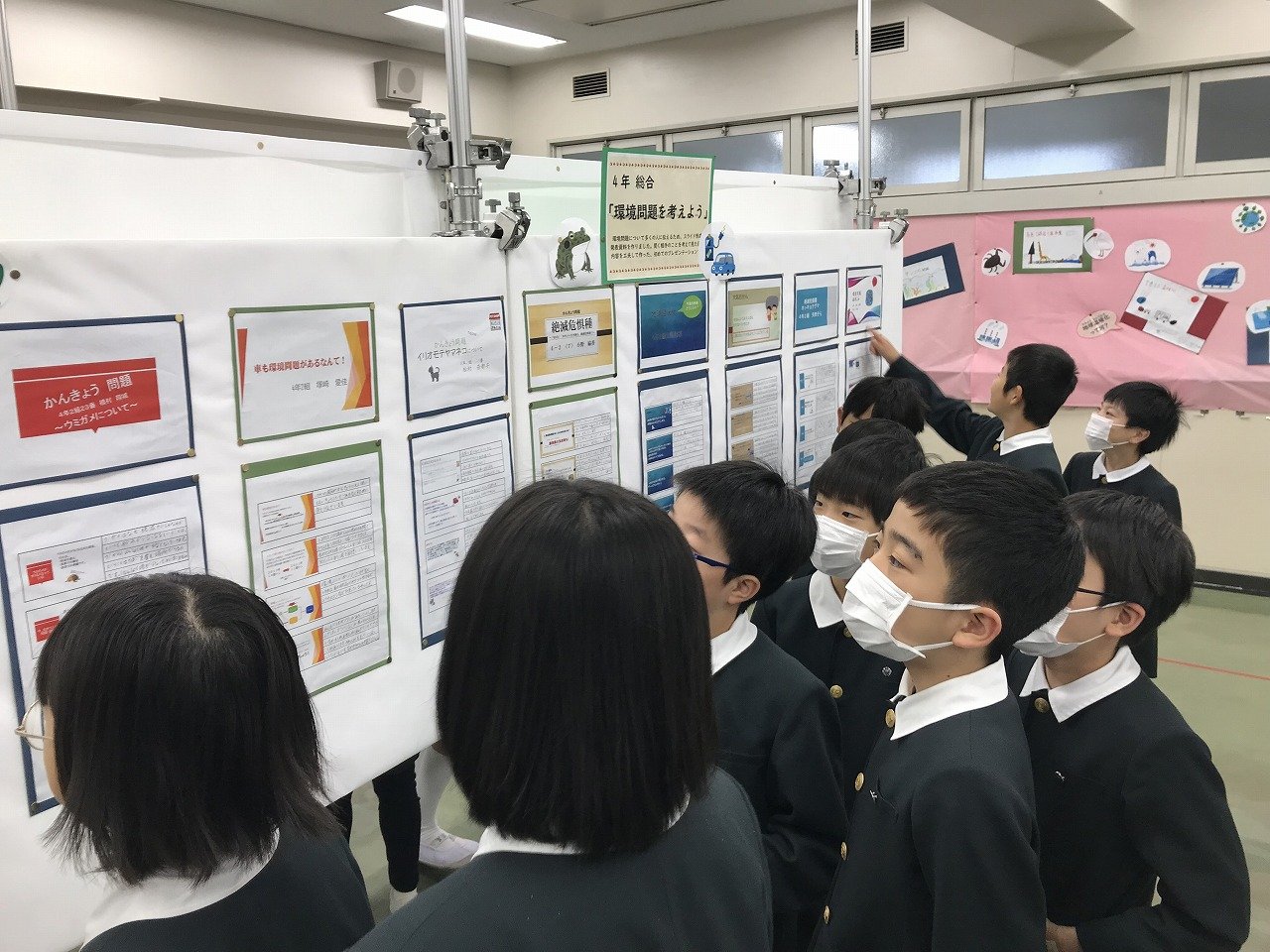

2023年10月06日 (金)

高学年自由研究発表

高学年の自由研究は、どの児童も自分の興味のある分野について、より細かく、より深く調べた発表となりました。研究のまとめ方にも、これまでの経験を生かした様子が見られ、パソコンを使用して発表をする児童も見られました。

2023年06月10日 (土)

修学旅行 3日目【6年生】

明治村での班別行動をしました。事前学習で「見たい」「知りたい」「乗ってみたい」施設や乗り物を調べて、さまざまな明治時代の貴重な文化施設を巡り、古き良きものを残す大切さや美しさを感じることができました。

3日間でホテルの方、バス乗務員の方、各施設の方からたくさんのことを学び、たくさんのお礼の挨拶をして、感謝の心、辞書の心、人・もの・時を大切にする心を実践することができました。今後も「すみれ」の学年が、さらに成長してくれることと期待しています。

3日間でホテルの方、バス乗務員の方、各施設の方からたくさんのことを学び、たくさんのお礼の挨拶をして、感謝の心、辞書の心、人・もの・時を大切にする心を実践することができました。今後も「すみれ」の学年が、さらに成長してくれることと期待しています。

2023年06月09日 (金)

修学旅行 2日目【6年生】

午前は鵜飼ミュージアムと岐阜城に向かいました。前日の夜に観覧した鵜飼について、さまざまな体験型の展示や飼育場所での解説に興味津々でした。ミュージアムの近くに住む鵜匠家の街並みをバスガイドさんの解説を聞きながら歩いていると、鵜匠さんが特別にご自宅の前でお話しして下さいました。

その後は長良川の向かい側にある金華山にロープウェイで登って岐阜城内を見学し、城郭の最上階からの眼下に悠々と流れる長良川の清流の様子や濃尾の大平野を眺めました。

午後からは美濃和紙の里会館を見学して紙漉きを、石川紙業で起き上がり小法師づくりをそれぞれ体験し、和紙の歴史と魅力を体感しました。

夜は、楽しみにしていた郡上踊り。ホテル内で郡上踊り保存会の方たちのとても丁寧な指導のもと、おはやしの生演奏と歌に合わせ、やぐらを囲んで踊りました。

その後は長良川の向かい側にある金華山にロープウェイで登って岐阜城内を見学し、城郭の最上階からの眼下に悠々と流れる長良川の清流の様子や濃尾の大平野を眺めました。

午後からは美濃和紙の里会館を見学して紙漉きを、石川紙業で起き上がり小法師づくりをそれぞれ体験し、和紙の歴史と魅力を体感しました。

夜は、楽しみにしていた郡上踊り。ホテル内で郡上踊り保存会の方たちのとても丁寧な指導のもと、おはやしの生演奏と歌に合わせ、やぐらを囲んで踊りました。

2023年06月08日 (木)

修学旅行 1日目【6年生】

2023年05月25日 (木)

令和5年度 運動会

気を揉んでいた天候が回復傾向にあったので、開始時刻を1時間遅らせて5月20日(土)に運動会が実施されました。今年度の運動会テーマは、『最後まで みんなと協力 ハッピースマイル!!』でした。新型コロナウィルス感染症の感染法上の位置づけが変わったこともあり、4年ぶりに声を出して全力で応援をしたり、力一杯「運動会の歌」を歌ったりして、エネルギーに満ち溢れた初等部生の声が会場中に響き渡りました。

また、今年度は昼食をとった後に午後から全校種目の綱引きや高学年リレーも行われ、コロナ前と変わらない運動会が戻ってきました。テーマのように徒競走も学年種目も最後まで全力で、力を合わせて取り組む姿、規律ある態度で開閉会式に臨む姿、応援団を中心に一体感のある応援をする姿、勝っても負けても温かい拍手をする姿、高学年児童が自分の役割に全力で取り組む姿など、どの姿も大変素晴らしく、まさに初等部生全員で運動会を盛り上げているようでした。

コロナ禍前までは当たり前だったことが元に戻り始め、改めてそのありがたさに気づかされました。これからも、感謝の心を忘れず、ソーシャルディスタンスからつながりを深める方向に進んでいくことが大切であると強く感じました。

また、今年度は昼食をとった後に午後から全校種目の綱引きや高学年リレーも行われ、コロナ前と変わらない運動会が戻ってきました。テーマのように徒競走も学年種目も最後まで全力で、力を合わせて取り組む姿、規律ある態度で開閉会式に臨む姿、応援団を中心に一体感のある応援をする姿、勝っても負けても温かい拍手をする姿、高学年児童が自分の役割に全力で取り組む姿など、どの姿も大変素晴らしく、まさに初等部生全員で運動会を盛り上げているようでした。

コロナ禍前までは当たり前だったことが元に戻り始め、改めてそのありがたさに気づかされました。これからも、感謝の心を忘れず、ソーシャルディスタンスからつながりを深める方向に進んでいくことが大切であると強く感じました。

2023年05月18日 (木)

爽朝活動【6年生】

2023年04月12日 (水)

令和5年度 入学式

2023年04月06日 (木)

令和5年度 1学期始業式

4月6日(木)いよいよ新年度が始まりました。昨年度1学期の始業式はオンラインでしたが、

今年は久しぶりに松本講堂に全校児童が集まっての始業式でした。

1つ学年が上がり、クラス替えがあり、新たな気持ちで学校生活がスタートしました。

初等部生は部長先生や代表児童の話をしっかりと聞き、落ち着いた態度で始業式に臨んでいました。

代表の6年生の作文のなかにも、自分たちが1年生のときに6年生に教えてもらったように

1年生のお世話をしっかりやりたいという話があり、進級した喜びにあふれていました。

明日は新しい仲間となる新入生を歓迎する入学式です。

今年も新たな目標を胸に、一人ひとりが頑張って感謝と奉仕のこころを磨き

初等部生みんなで成長していくことを願っています。

今年は久しぶりに松本講堂に全校児童が集まっての始業式でした。

1つ学年が上がり、クラス替えがあり、新たな気持ちで学校生活がスタートしました。

初等部生は部長先生や代表児童の話をしっかりと聞き、落ち着いた態度で始業式に臨んでいました。

代表の6年生の作文のなかにも、自分たちが1年生のときに6年生に教えてもらったように

1年生のお世話をしっかりやりたいという話があり、進級した喜びにあふれていました。

明日は新しい仲間となる新入生を歓迎する入学式です。

今年も新たな目標を胸に、一人ひとりが頑張って感謝と奉仕のこころを磨き

初等部生みんなで成長していくことを願っています。