2025年06月25日 (水)

宿泊体験学習【5年生】

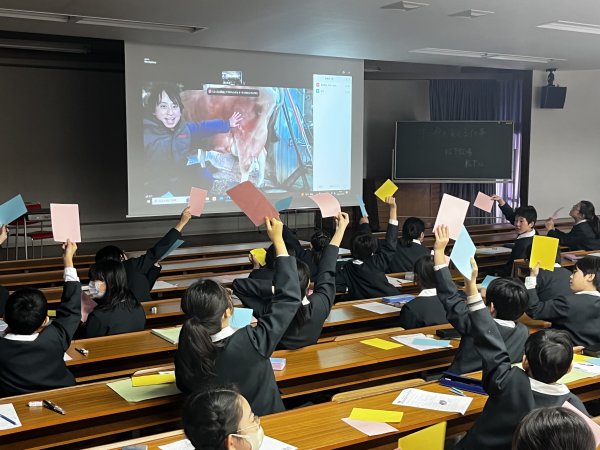

チームワークを育む体験活動では、野外でのコミュニケーションゲームや、ヒノキでできたドミノにチャレンジしました。自分の考えを伝える方法や友達の意見を受け止める姿勢など、協力することの大切さを学びました。様々な場面で本気で取り組み、時にはぶつかり合い、うまくいかないこともありましたが、みんなで成功したときの笑顔と歓声が大自然の中に響き渡っていました。

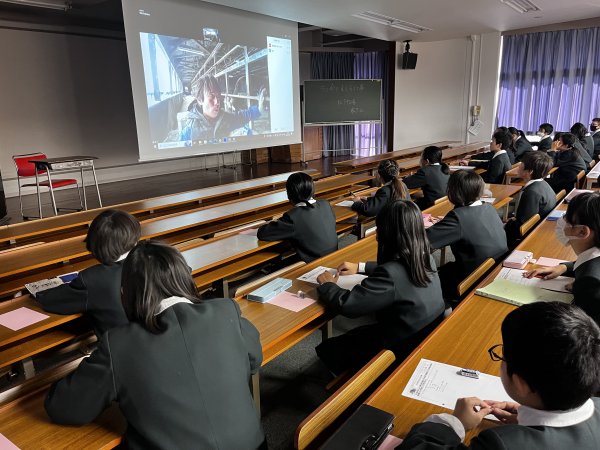

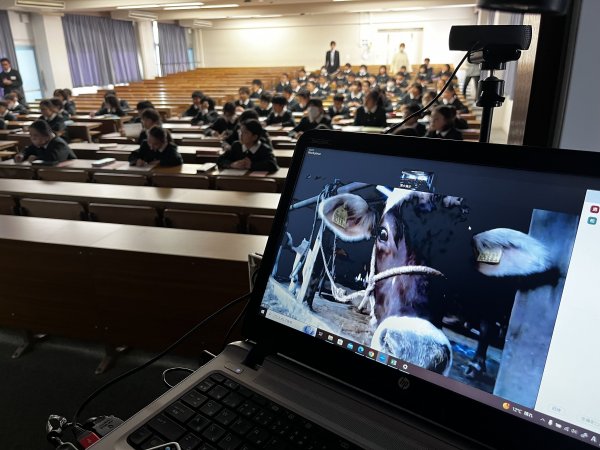

命について考える労作体験では、酪農体験や林業体験を通して、動植物の命が私たちの生活を支えてくれていることを実感しました。五感で本物に触れ合い、牛の温かさと牛乳やバターのおいしさを味わいながら、命の重みを深く受け止めているようでした。

これからの学年「ひまわり」がどのような花を咲かせてくれるか楽しみです。