2024年12月26日 (木)

令和6年度 2学期終業式

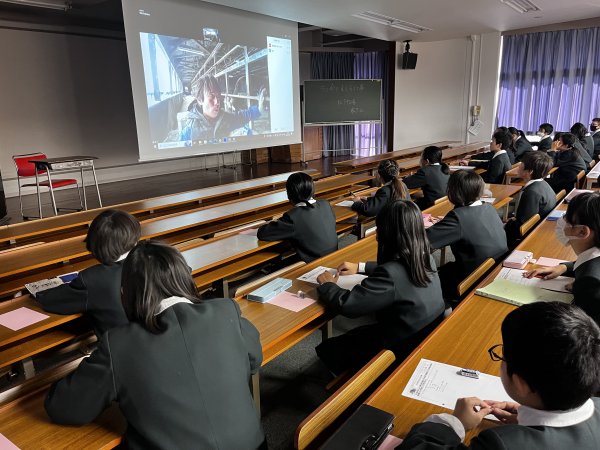

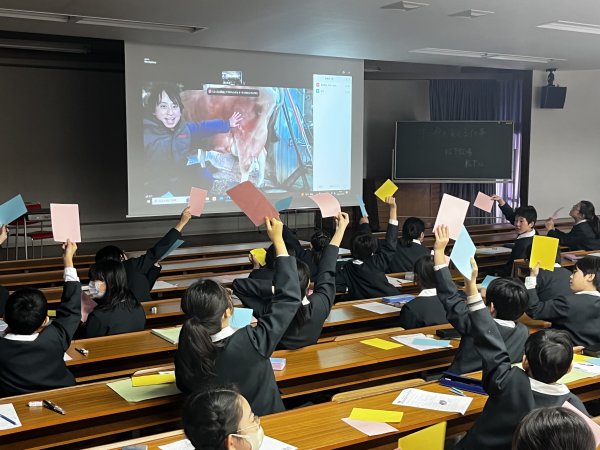

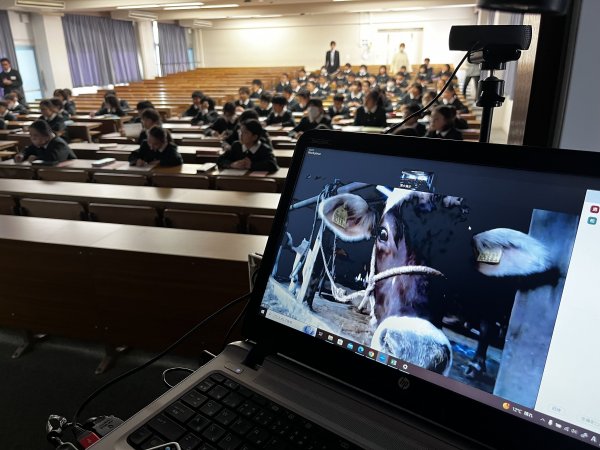

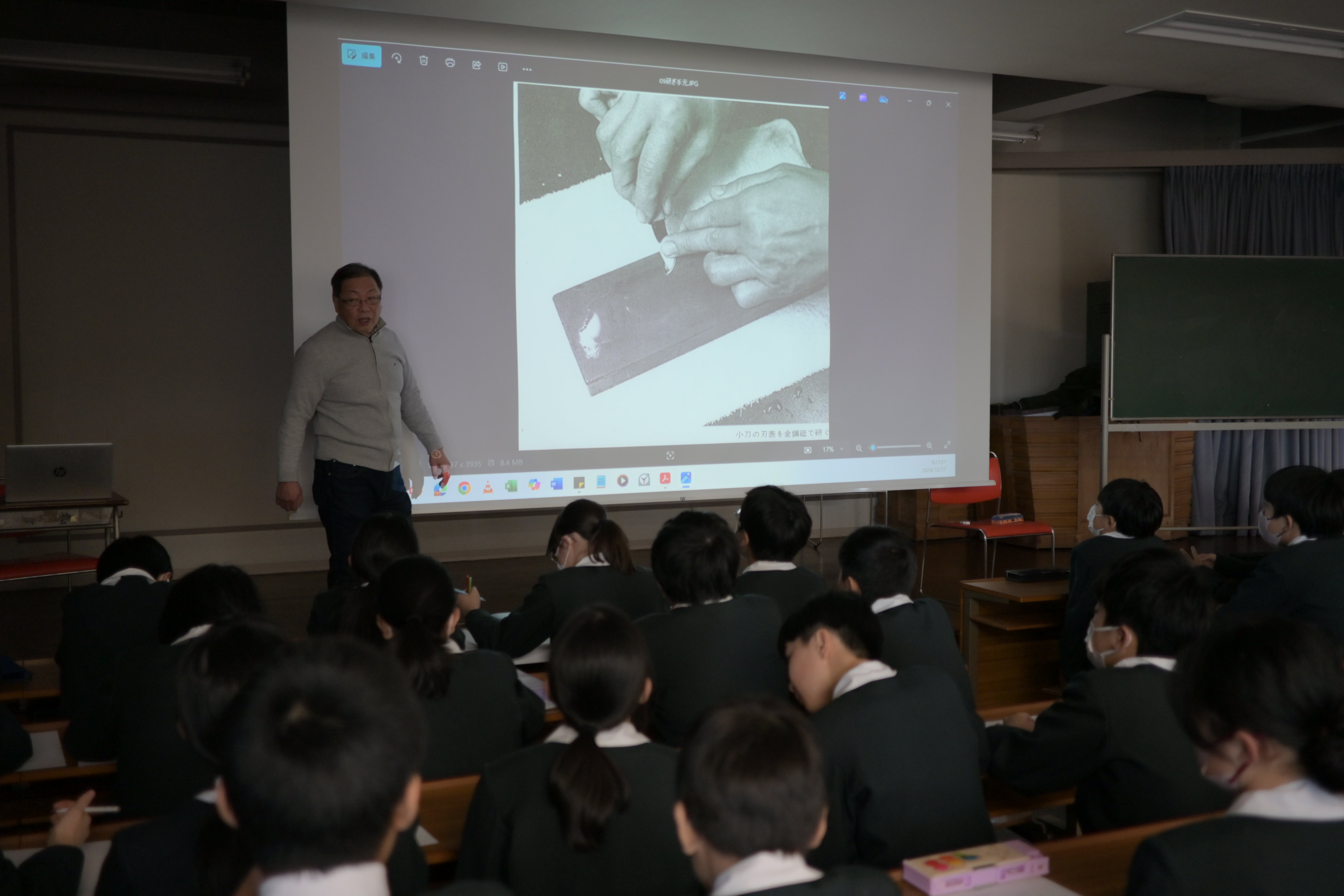

12月24日(火)、2学期の終業式をオンラインで実施いたしました。感染症対策として各教室での参加となりましたが、子どもたちは落ち着いた様子で臨むことができました。

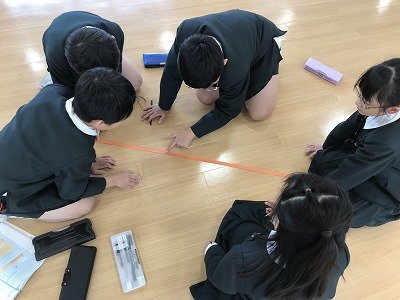

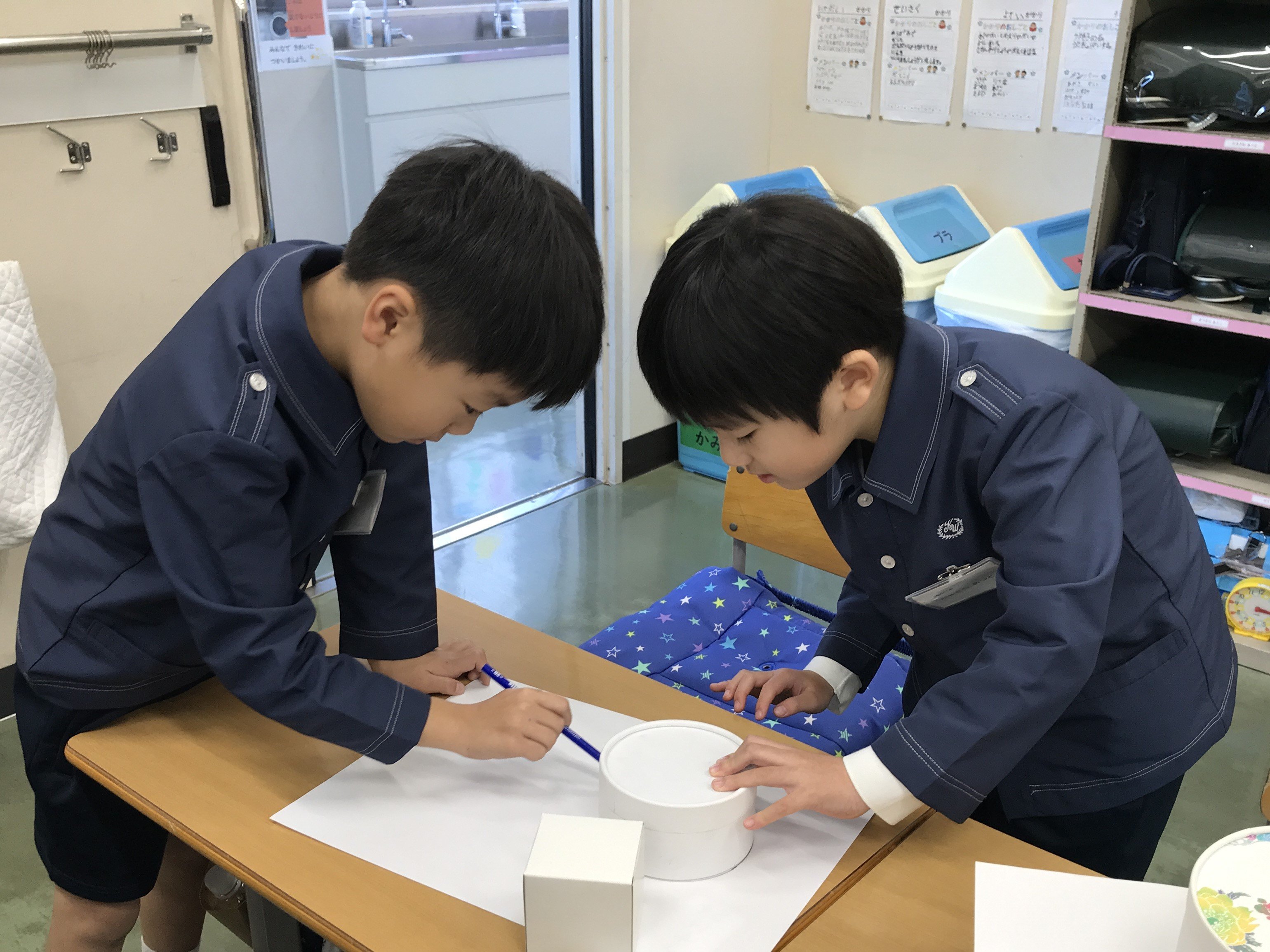

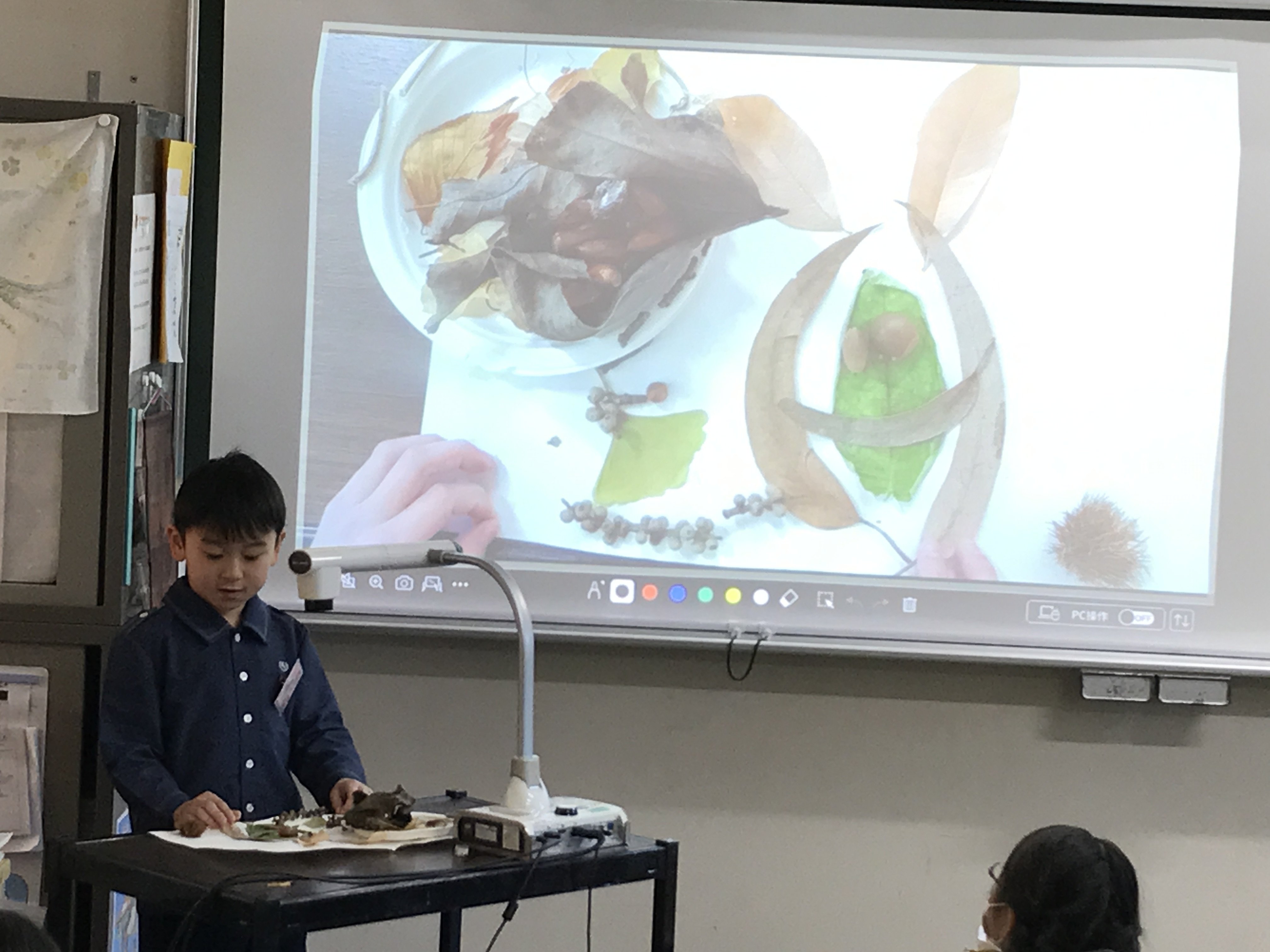

次長先生からのお話の後、1年生と4年生の代表児童2名が、2学期の思い出や学びについて発表いたしました。どちらも堂々とした態度で立派な発表を行うことができました。

次長先生からのお話の後、1年生と4年生の代表児童2名が、2学期の思い出や学びについて発表いたしました。どちらも堂々とした態度で立派な発表を行うことができました。

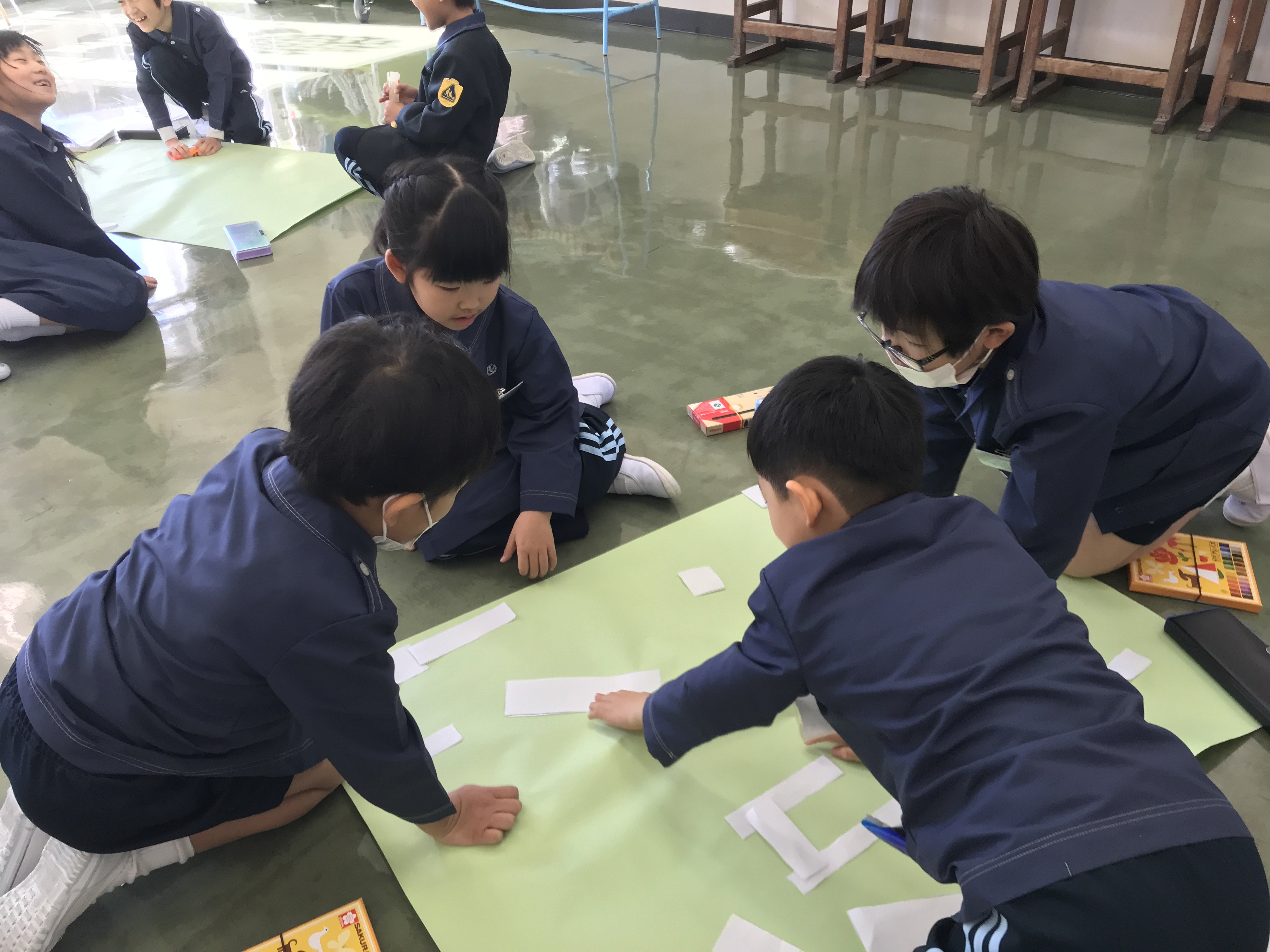

各教室で参加した児童たちも、自身の2学期を振り返りながら、真剣に話に耳を傾けておりました。

これから冬休みを迎えます。クリスマスやお正月など、楽しみな行事が続きますが、健康と安全に十分注意して規則正しい生活を心がけ、充実した休みとなることを願っています。

子どもたち全員が笑顔で3学期を迎えられることを、教職員一同心より楽しみにしております。