2025年度公開講座 後期プログラムの申込受付を開始しました。

お申込いただく前に、プログラム裏面「公開講座申込・受講のご案内」を必ずお読みいただき、ご同意のうえお申し込みください。

以下のいずれかでお申し込みください。

- ホームページ:下記各講座「申込受付中」ボタンからお申し込みください。(複数講座同時に申込可)

- 往復ハガキ:下記の必要事項をご記入の上お申込みください。(講座ごとに申込)

①希望コース、講座名 ②郵便番号、住所、氏名、フリガナ ③電話番号 ④年代

郵送先:鎌倉女子大学生涯学習センター

〒247-8512 鎌倉市大船6-1-3

各講座とも先着順で受け付け、定員になり次第締め切りとなります。

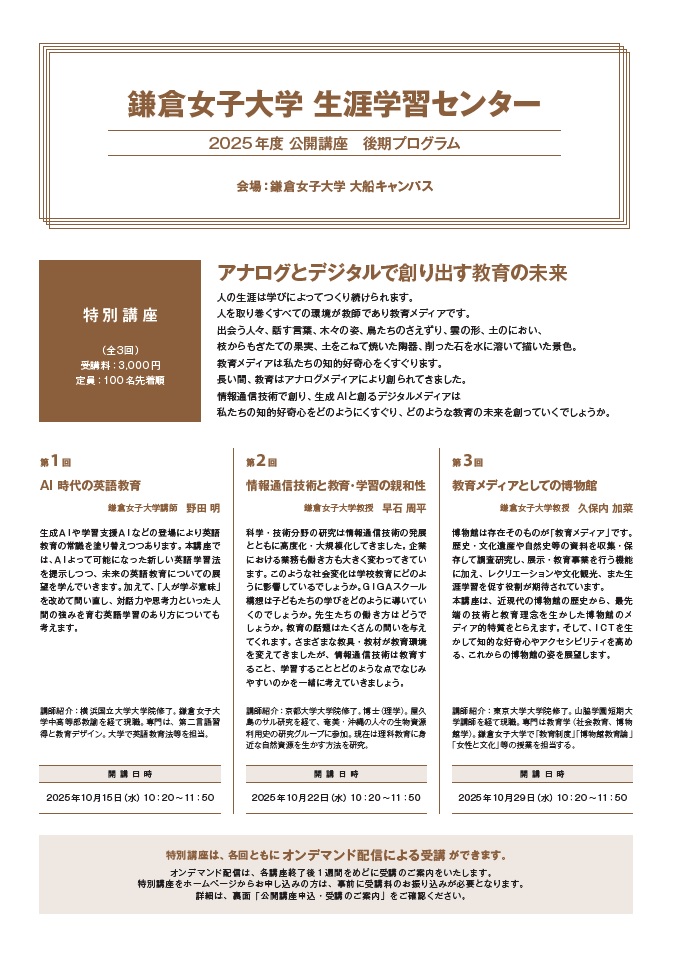

特別講座 アナログとデジタルで創り出す教育の未来

- 受講料:3,000円(全3回)

- 定員:100名先着順

- 会場:大船キャンパス 視聴覚ホール

特別講座は、各回ともにオンデマンド配信による受講ができます。

オンデマンド配信は、各講座終了後1週間をめどに受講のご案内をいたします。

特別講座をホームページからお申し込みの方は、事前に受講料のお振り込みが必要となります。

詳細は、プログラム裏面「公開講座申込・受講のご案内」をご確認ください。

第1回 AI 時代の英語教育

| 内容 | 生成AIや学習支援AIなどの登場により英語教育の常識を塗り替えつつあります。本講座では、AIよって可能になった新しい英語学習法を提示しつつ、未来の英語教育についての展望を学んでいきます。加えて、「人が学ぶ意味」を改めて問い直し、対話力や思考力といった人間の強みを育む英語学習のあり方についても考えます。 |

|---|---|

| 日程 | 2025年10月15日(水) 10:20~11:50 |

| 講師 | 鎌倉女子大学講師 野田 明 横浜国立大学大学院修了。鎌倉女子大学中高等部教諭を経て現職。専門は第二言語習得と教育デザイン。大学で英語教育法等を担当 |

第2回 情報通信技術と教育・学習の親和性

| 内容 | 科学・技術分野の研究は情報通信技術の発展とともに高度化・大規模化してきました。企業における業務も働き方も大きく変わってきています。このような社会変化は学校教育にどのように影響しているでしょうか。GIGAスクール構想は子どもたちの学びをどのように導いていくのでしょうか。先生たちの働き方はどうでしょうか。教育の話題はたくさんの問いを与えてくれます。さまざまな教具・教材が教育環境を変えてきましたが、情報通信技術は教育すること、学習することとどのような点でなじみやすいのかを一緒に考えていきましょう。 |

|---|---|

| 日程 | 2025年10月22日(水) 10:20~11:50 |

| 講師 | 鎌倉女子大学教授 早石 周平 京都大学大学院修了。博士(理学)。屋久島のサル研究を経て、奄美・沖縄の人々の生物資源利用史の研究グループに参加。現在は理科教育に身近な自然資源を生かす方法を研究。 |

第3回 教育メディアとしての博物館

| 内容 | 博物館は存在そのものが「教育メディア」です。歴史・文化遺産や自然史等の資料を収集・保存して調査研究し、展示・教育事業を行う機能に加え、レクリエーションや文化観光、また生涯学習を促す役割が期待されています。 本講座は、近現代の博物館の歴史から、最先端の技術と教育理念を生かした博物館のメディア的特質をとらえます。そして、ICTを生かして知的な好奇心やアクセシビリティを高める、これからの博物館の姿を展望します。 |

|---|---|

| 日程 | 2025年10月29日(水) 10:20~11:50 |

| 講師 | 鎌倉女子大学教授 久保内 加菜 東京大学大学院修了。山脇学園短期大学講師を経て現職。専門は教育学(社会教育、博物館学)。鎌倉女子大学で「教育制度」「博物館教育論」「女性と文化」等の授業を担当する。 |

後期公開講座

| 内容 | 『源氏物語』は全54帖あり、第一部(1桐壺~33藤裏葉)、第二部(34若菜上~41幻)、第三部(42匂宮~54夢浮橋)に分けられます。本講座では第二部の「若菜上」から読み進めます。紫式部が執筆したすばらしい描写の文章を味わいます。光源氏の邸である六条院を舞台に登場人物の心情を深く読み取ります。言葉の解釈、場面についてわかりやすく解説します。 |

|---|---|

| 日程 | 全3回

|

| 受講料 | 3,000円 |

| 講師 | 鎌倉女子大学教授 柴村 抄織 上智大学大学院修了。専門は平安文学。論文に「源氏物語柏木論―道信の和歌表現―」他。著書に『国文学年次別論文集 中古(2)源氏物語宇治の自然描写と薫の心情』他。 |

| 定員 | 100名先着順 |

| 会場 | 大船キャンパス 視聴覚ホール |

| 内容 | 『図解 はじめての日本建築』(丸善)をテキストに、日本建築の特徴を現代から遡り寺院、神社、住宅まで、図によってわかりやすく解説します。第六回目は、神社建築、それともかかわる山の仏堂(密教建築、神仏混淆)について、必見の実例を挙げながらお話しします。 指定テキスト:『図解 はじめての日本建築』出版社:丸善出版 定価:2,000円(+税)

|

|---|---|

| 日程 | 全3回

|

| 受講料 | 3,000円 |

| 講師 | 東京家政学院大学客員教授 松﨑 照明 博士(工学)。専門は日本建築意匠学。一級建築士。横浜国立大学、明治大学大学院非常勤講師 |

| 定員 | 100名先着順 |

| 会場 | 大船キャンパス 視聴覚ホール |

| 内容 | 現生人類は、霊長類の1種としてどのような進化の歴史をたどり、今のヒトの身体・行動・社会の特徴を獲得したのでしょうか。生物人類学(自然人類学)は、チャールズ・ダーウィンによる『人間の由来』(1871)の出版を契機にそのような疑問に応える自然誌(博物学)の一分野として発展してきました。今回の講座は、『自然人類学』(昭和堂,2025)の第Ⅰ部をテキストとして進めます。初学者にもわかりやすいように、基礎的な解説を加えながらお話しします。 指定テキスト:『3 STEPシリーズ8 自然人類学』出版社:昭和堂 定価:2,400円(+税)

|

|---|---|

| 日程 | 全3回

|

| 受講料 | 3,000円 |

| 講師 | 鎌倉女子大学教授 保坂 和彦 博士(理学)京都大学。専門は人類学。1991年より野生チンパンジー学術調査隊に参加。主な編著:Mahale Chimpanzees(ケンブリッジ大学出版局、2015年)他。 |

| 定員 | 100名先着順 |

| 会場 | 大船キャンパス 視聴覚ホール |

| 内容 | イタリア南部はスパゲッティなどの乾燥パスタで知られていますが、小麦粉の産地として知られるプーリア州やサルデーニャ島では個性的な手作りパスタが地域に根付いています。水と小麦粉のみで作るシンプルなパスタが多いのですが、「パスタ作りができないとお嫁にいけない」と言われるくらい重要な家事仕事として昔からの伝統が引き継がれています。そんな家事の中から生まれた個性的な形をしたパスタ作りを通してイタリアの田舎生活に思いを馳せてみませんか?

|

|---|---|

| 日程 | 全3回

|

| 受講料 | 5,000円(材料費込み) |

| 講師 | イタリア料理店オーナーシェフ 喜多 稔和 法政大学卒。イタリア・リグーリア地方で料理修行。現在、川崎市読売ランド前のトラットリアソルレヴァンテオーナーシェフ。 |

| 定員 | 25名先着順 |

| 会場 | ①③大船キャンパス 視聴覚ホール、②大船キャンパス 実習食堂 |

| 内容 | 前期に続いて、王(おほきみ)たちの歌をとりあげていきます。天皇の孫・曽孫・玄孫に当たる王たちは『万葉集』中に男女合わせて約七十名登場していますが、皇族としての制約もあり、置かれた状況は決して一様ではありませんでした。なかには生活に窮した王もいたらしく、それらの実態を歌から想像するのは難しいのですが、そのバラエティーぶりを味読したいと思います。各歌は巻々に散らばって存するため、テキストはプリントしてお配りいたします。 |

|---|---|

| 日程 | 全3回

|

| 受講料 | 3,000円 |

| 講師 | 埼玉大学名誉教授 山野 清二郎 東京教育大学大学院修了。埼玉大学名誉教授。元鎌倉女子大学教育学部長。専攻は日本漢文学・日本上代文学。論文に「『懐風藻』から『万葉集』を見る」他。著書に『本の中の川越』他 |

| 定員 | 100名先着順 |

| 会場 | 大船キャンパス 視聴覚ホール |

| 内容 | 漢字は、ことばを書き表す記号としてだけではなく、その「書きぶり」で表現を伝えることができます。東アジアの伝統としての漢字文化は、日本文化の形成にも重要な役割を果たしてきました。この講座では、中国書道史をたどりながら、漢字文化と書の芸術性をわかりやすく解説します。(書を習ったことがないという方でも全く問題ありません)今回は、隋・唐時代の書を扱います。正書体としての楷書の成立、太宗皇帝と初唐の三大家、顔真卿の登場など、東アジアの中心文化となった書の姿を探っていきます。 |

|---|---|

| 日程 | 全3回

|

| 受講料 | 3,000円 |

| 講師 | 鎌倉女子大学短期大学部教授 杉山 勇人 東京学芸大学大学院修了。博士(教育学)。全国大学書道学会常任理事。 専門は書写書道教育学・日本語史。書家・篆刻家としても個展・グループ展等で活動している。 |

| 定員 | 100名先着順 |

| 会場 | 大船キャンパス 視聴覚ホール |

| 内容 | この講座では、楽曲の様式や作曲家の生涯など、音楽の多面的な要素にスポットをあてながら作品を鑑賞し、楽器の奏法などにもふれながら、クラシック音楽の魅力に迫っていきます。今回は、近代フランス音楽で最も重要な作曲家の一人であるドビュッシーの音楽を解説します。ドビュッシーは、深淵な音の世界から親しみやすい作品まで、様々な魅力ある響きを生み出しました。20世紀の音楽に多大な影響を与え、新しい音の世界へ誘ってくれる大作曲家の音楽を楽しみましょう。 |

|---|---|

| 日程 | 全3回

|

| 受講料 | 3,000円 |

| 講師 | 鎌倉女子大学教授 渡辺 宏章 東京藝術大学大学院作曲専攻修了。日本音楽コンクール、宮城道雄記念コンクール等で入賞。スイス政府給費生としてジュネーヴ音楽院に留学。国内外の音楽祭等で作品を発表。 |

| 定員 | 100名先着順 |

| 会場 | 大船キャンパス 視聴覚ホール |

| 内容 | 江戸時代では、浮世絵版画が多数印刷され販売されました。その企画から宣伝、販売までを行ったのが版元で、大衆の好みや流行を先取りし、人気絵師を採用する彼らの手腕が庶民文化を支えてきました。今回はそうした版元にも触れながら、豊富な画像資料で西洋的な視点も交えて見ていきます。役者の誇張を交えた表現で世界的にも評価されている東洲斎写楽、有力版元の蔦谷重三郎と組んで美人画で大人気となった喜多川歌麿、ゴッホやゴーギャンといった西洋の画家たちにも多大な影響を与えた葛飾北斎を解説していきます。 |

|---|---|

| 日程 | 全3回

|

| 受講料 | 3,000円 |

| 講師 | 鎌倉女子大学講師 伊藤 淳 多摩美術大学大学院修了。1997~2000年フィレンツェ大学在籍。専門はイタリア美術(特にルネサンス)。現在、各地の生涯学習センターなどで講師を務める。 |

| 定員 | 100名先着順 |

| 会場 | 大船キャンパス 視聴覚ホール |